Desde que el ser humano adquirió una mente conceptual y sintió la necesidad de buscar nuevas rutas, se le hizo necesario fijarlas de algún modo duradero, al objeto de que resultara más cómodo y seguro volverlas a transitar, pero también, como seña identitaria de los espacios conocidos.

Hay informaciones ficticias de pseudoplanos incisos sobre superficies pétreas, hasta con millones de años, que no dejan de ser más que caprichos de la Naturaleza, que ha dejado sus marcas adoptando formas que queremos interpretar como realizadas por la mano de un ser inteligente; es así que, hace algún tiempo (1999), saltó a la palestra informativa el caso de unas supuestas rocas grabadas (en total se estima que unas 200) en forma de placas tendentes a rectangulares que, según su descubridor Alexander Chuvyrov, doctor en matemáticas y ciencias físicas y reputado profesor de la Bashkir State University, contendrían el mapa más antiguo del Mundo. Este profesor encontró información al respecto casualmente, en la ciudad rusa de Chandar (república de Bachkiria), cuando buscaba, junto con uno de sus alumnos doctorando, antiguas vías comerciales chinas. Tras hallar indirectamente fuentes escritas sobre unas extrañas piedras blanquecinas, las buscó incansablemente sin fortuna hasta que un día, de forma inesperada, el regidor de una pequeña aldea le mostró una de estas grandes losas, que tenía como adorno en su patio; Chuvyrov la estudió encontrándola de gran interés, hasta el punto que la denominó como piedra Dashka, por el nombre de su nieta recién nacida. Después de practicarle numerosas pruebas y análisis, pretendidamente de rango académico, se formuló la hipótesis de que se trataba de un plano tridimensional (uniendo todos los fragmentos que se piensa que existen debió estar trazado a escala planetaria), cuya base matriz, de roca dolomía, estaría recubierta de una capa de cristal de diopsido y una especie de porcelana y en el que se recogerían en 3D, topografía y canales de irrigación que, en este caso concreto, abarcarían una cuenca de 12.000 Km de longitud y supondría que el cauce del río Belya es, realmente, artificial. Por si fueran pocos todos estos asertos escasamente fundamentados, la cronología más tardía que se ha dado al infundado mapa -al que también se le denomina como Plano del Creador-, es de 120 millones de años, según la datación que arroja una concha de molusco marino (Ecculiomphalus princeps) que vivió durante el Cretácico Inferior y que, evidentemente, estaría fosilizada por procesos geológicos muy anteriores, que en nada aportarían fecha objetiva a los pretendidos grabados; de hecho, con base en los conocimientos que tenemos actualmente, la inteligencia más superior que regiría el planeta en esos momentos, sería la de los dinosaurios y, tal vez, las primeras aves.

Sin irnos tan allá en el tiempo y situándonos en España (proximidades de Peraleda de la Mata, Cáceres), también surgió recientemente la idea de que, en el llamado Dolmen de Guadalperal se encontraba grabado, en uno de los ortostatos, el plano del río Tajo en su área limítrofe; fechado por algunos estudiosos en el V milenio a. C. (de facto, los análisis arqueológicos lo datan máximo en el tránsito del IV al III milenio a. C.), esta construcción megalítica se ha hecho muy conocida, ya que sus restos emergieron en 2019 tras estar sepultados por las aguas del pantano de Valdecañas, desde los años 60 del siglo pasado, generando una gran controversia sobre qué era lo más conveniente: dejarlo in situ y que estuviera sometido al ciclo estacional de crecidas y sequías o si, por el contrario, era mejor extraer sus restos y reponerlos en otro lugar descontextualizándolo y desnaturalizándolo. El caso es que el grabado que, supuestamente reproduciría las sinuosidades de un tramo del río, no tiene demasiada semejanza con su recorrido actual y, para que tuviera más verosimilitud tal identificación, como mínimo habría que hacer estudios paleotopográficos de ese sector de la cuenca, con el fin de verificar si el paleocauce se ajusta a como fue representado, dando por válida la más antigua de las dataciones, hace 7 milenios.

Otro caso de posible mapa rupestre antiguo es el de la Piedra de Saint Belec (Bretaña, Francia), descubierta en torno a 1900 pero a la cual no se le prestó atención hasta recientemente (2014), cuando se encontró arrumbada en el sótano del castillo de la localidad francesa de Saint Germain en Laye, siendo interpretada desde esos momentos como el plano de un asentamiento semi-urbano y su hinterland. Ha sido datada entre 2150-1600 a. C., es decir, en la prehistoria reciente (Bronce Pleno); en este sentido hay que decir, que las dataciones de los petroglifos -del tipo que sean- solo son válidas si, por un lado, están claramente vinculadas a un contexto histórico fechable con exactitud (indisolubles de cerámicas que sirvan como fósil-guía, o de restos orgánicos que se les pueda extraer muestras para análisis C14 u otro sistema de datación contrastable), y por otro, que estén recubiertos bien de una capa estalagmítica -solución de calcio formada por el escurrir de agua-, que suele tener un crecimiento constante y, por tanto, viendo su grosor es factible aquilatar el tiempo transcurrido, bien porque haya generado sobre ellos una película de biofilm (capa muy fina de restos biológicos depositados por las excrecencias de cianobacterias principalmente) que es suceptible de arrojar cronologías fiables; no obstante, dado que se desconoce totalmente las circunstancias del hallazgo de la Piedra de Saint Belec y su antigüedad se ha establecido exclusivamente por comparación tipológica con grabados similares de otros puntos del planeta (entre ellos Nueva Guinea), resulta para nada segura la fecha de su realización; además, sus investigadores especifican que, caso de que se tratara realmente de un mapa, este reflejaría una representación imaginaria y subjetiva por parte de su realizador y, por tanto, no sujeta a exactitud en ningún sentido.

Un grabado rupestre que no deja lugar a dudas en el sentido de que, efectivamente, se trata del plano de edificios y campos de cultivo es el de Bedolina (Valcamónica, Italia): en este caso se aprecian claramente las representaciones de casas y otras construcciones situadas dentro de un área topográfica y con cierta perspectiva espacial pero, dado que son muy numerosos los petroglifos reunidos en un pequeño sector -a veces casi se superponen- y que el mismo ámbito se utilizó durante un arco cronológico extenso, dicho plano puede fecharse ampliamente entre los periodos del Bronce Final y el Hierro, concretamente entre los 1000 y 300 años a. C. y más específicamente, gracias a la tipología de las construcciones, a los siglos IV a III a. C., es decir, por tanto ya en tiempos históricos.

Se podrían enumerar muchos más de estos casos, pero todos ellos adolecen de la falta de concreción, entre otras cuestiones, de su fecha de realización. De esta forma, el que ha sido considerado unánimemente por toda la comunidad científica, como mapa más antiguo de la humanidad, es un Imago Mundi babilónico, fechado (en esta ocasión con mayor certidumbre) en el siglo VI a. C. Esta imagen del mundo contiene la representación conceptual de la Tierra –en realidad solo de Mesopotamia- según la concepción de aquella época y está impresa sobre una tablilla de barro cocido, acompañada de una inscripción en escritura cuneiforme (akadio), con la descripción correspondiente. Aun tratándose de una pieza de excepcional interés histórico y arqueológico, sin embargo se podría decir que es demasiado moderna para aceptarla como la primera plasmación cartográfica humana.

Pero existe un plano fidedigno mucho más antiguo –cuenta, con más de 8500 años- que el babilonio y que ha podido datarse con bastante exactitud, tanto por el contexto arqueológico, como por procesos geológicos de vulcanismo: se trata del representado en la pared de una casa en una pequeña aldea neolítica de Anatolia.

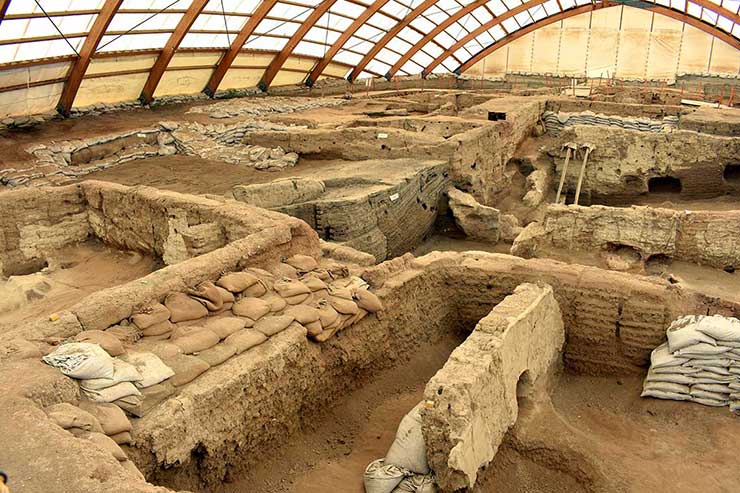

Çatal Huyük (Turquía) ha sido considerada, con sus cerca de diez milenios, el primer núcleo urbano del planeta; cierto es que la población de Jericó (Palestina) cuenta con 11.000 años de existencia, pero su lugar de asentamiento ha cambiado sensiblemente a lo largo de la historia; también las ciudades mesopotámicas de Ur y Babilonia (Irak), entre otras, se disputan un puesto en el ranking de primeros asentamientos urbanos no obstante lo cual, con base en los hallazgos arqueológicos, este importantísimo enclave de Çatal Hüyuk sigue ostentando una posición preeminente en el pódium de la antigüedad [figura 1].

Aunque se sabía de su existencia “oficialmente” desde 1951, cuando se anunció su descubrimiento, no fue reconocida por la colectividad universitaria hasta una década más tarde, en el tiempo en que el reputado -en ese momento- Dr. James Mellaart (profesor en la Universidad de Estambul y director del Instituto Británico de Arqueología de Ankara), llevó a cabo sus investigaciones sobre dicho yacimiento. El caso es que este arqueólogo dio mucho que hablar por aquel entonces (hasta el punto que le fue prohibida la entrada a Turquía y, cuando por fin pudo volver para reemprender sus actividades en Çatal Hüyuk, no le permitieron ejercer como director de excavaciones), debido a ciertas acusaciones de tráfico de antigüedades e incluso, de espionaje, en el marco de la Guerra Fría que se desarrollaba por aquella época y en la que Turquía jugaba un importante papel como punto de encuentro por parte de ambos bloques.

En cualquier caso, a Mellaart lo expulsaron de Turquía durante cierto tiempo, bajo la acusación gubernamental de presunto robo de piezas arqueológicas; mientras tanto, paralelamente al transcurrir de este affaire novelesco, las excavaciones en el yacimiento continuaron su curso con normalidad, realizando campañas sucesivas que se extendieron hasta 1964. Los resultados fueron extraordinarios: se exhumó buena parte del tell de Çatal Hüyuk, que conservaba estructuras murarias de hasta 3 m de altura, en numerosos casos estucados y pintados, y se recuperó ingente cantidad de bienes muebles, tanto de carácter funcional, como artístico. A pesar de estos óptimos logros, cuando la vigencia del proyecto iniciado por Mellaart expiró, las investigaciones se abandonaron, siendo así que a principios de los pasados años 90, el yacimiento se encontraba en la más absoluta incuria, a partes iguales semienterrado y semiderruido, por tantos años sufriendo, sin ningún tipo de protección, las agresiones climáticas y antrópicas. En 1993 el británico Ian Hodder (British Institute of Archaeology at Ankara) instaló una gran carpa que protegía las ruinas y retomó las investigaciones a lo largo de varias campañas. En 2012, el sitio de Çatal Hüyuk fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad dotándolo de un nuevo sistema de cubrición más funcional, y en 2022 el yacimiento fue limpiado y puesto en uso social a través de su musealización para visitas, dando comienzo un nuevo ciclo de excavaciones [figura 2].

Se situaba esta protociudad en las faldas de dos pequeños cerros (tepe) divididos por un canal del río Çarşamba, a unos 40 km de la actual Konya. Hoy y día se trata de una región plenamente rural, de suaves colinas que irrumpen en la planitud de una fértil vega, regada por varias corrientes fluviales; a pesar de la idílica imagen que ahora presenta, no siempre fue un lugar apto para la vida de una comunidad estable, ya que hace entre 16.000 y 14.000 años se conformaba como una región lacustre, que imposibilitaba el asentamiento y desarrollo de las nuevas actividades humanas que nacieron en el Neolítico (principalmente la explotación de animales y vegetales domesticados); no obstante, con el paso del tiempo, el gran cuerpo de agua que ocupaba la zona se fue desecando, convirtiéndose en el sitio provecto para implementar una magnífica agricultura y ganadería, así como una incipiente industria (alfarera, lítica, textil -con los tejidos efectuados, curiosamente, con líber de roble y estampados con grandes sellos de barro cocido-, etc.), lo que indujo a los primeros habitantes de Çatal Hüyuk a que la construyeran con vocación de perdurabilidad y cumpliendo los requisitos indispensables para la puesta en carga con cierta planificación urbanística; a este tenor, su trazado puede resultar algo extraño, ya que las casas se levantaban unidas entre sí y adosadas unas a otras sin calles intermedias, realizándose el paso entre los edificios a través de las azoteas, que estaban dotadas de trampillas para la entrada y salida de la casa y orificios para la aireación y tiro de humos.

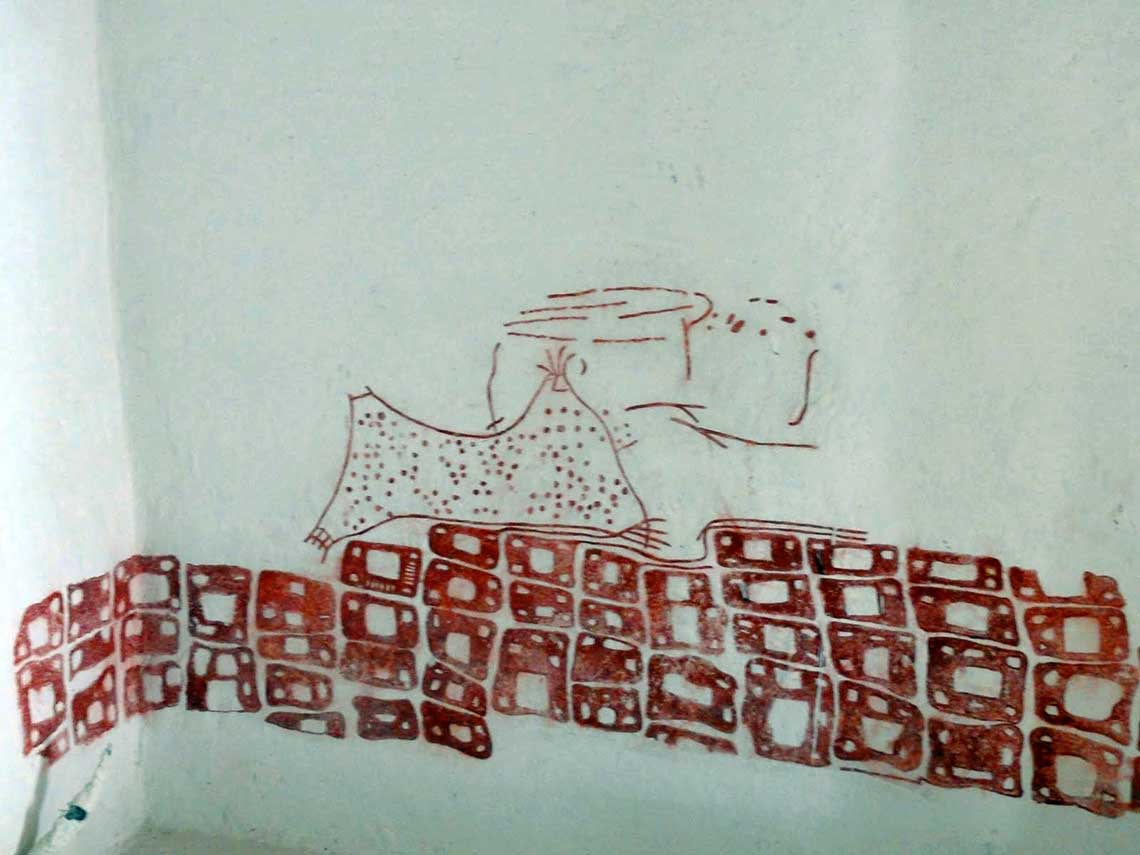

La pequeña urbe existió durante el Neolítico y el Calcolítico (hace entre 9.500 y 7.400 años aproximadamente), desapareciendo antes de iniciarse la Edad del Bronce. Su superficie alcanzó unas 13 hectáreas y sus habitantes, en porcentaje promedio, rondarían los 6.000, si bien hay arqueólogos que sugieren hasta un máximo de 10.000. Durante todo ese tiempo, se superpusieron hasta 18 niveles de habitación; esto se debe a que cuando se quería reformar una casa, lo que se hacía era derribar los techos y la coronación de sus muros, apisonarlos rellenando las habitaciones, cimentarlos y construir de nuevo sobre esa plataforma compactada, elevando paulatinamente la altura del tell donde se asentaba y con ello, la potencia de los sedimentos arqueológicos [figura 3].

Se ha podido documentar que su desaparición obedeció a un enorme incendio que la devoró al completo, de suerte que sus habitantes decidieron, en lugar de reconstruirla, migrar a otro lugar que no conocemos; también se ha verificado que, motivado precisamente por ese terrible fuego, los adobes con los que estaba construida se cocieron, gracias a lo cual ha perdurado hasta nuestros días.

Las unidades de habitación presentaban planta cuadrada o rectangular; el techo era plano con vigas de madera sobre las que se tendían esteras vegetales, que se recubrían de barro batido y se enlucían con yeso; de esta forma, servían de suelo para las azoteas por las que se caminaba y también, en el caso de las viviendas más grandes, funcionaban como especie de plazoletas, o lugar de reunión de los vecinos. Las puertas eran ovaladas muy elongadas y las ventanas casi inexistentes; la iluminación natural y la ventilación llegaba principalmente por los vanos del techo; por otra parte, el hecho de que todas las casas estuvieran apiñadas sin dejar aberturas hacia afuera, formando casi una muralla, le confería protección global al asentamiento, que debió ser de carácter más preventivo que defensivo, ya que no se ha encontrado huella alguna de batallas o luchas contra enemigos externos.

La técnica constructiva era a base de adobes (grandes ladrillos hechos en crudo), con un revoco de las paredes fundamentalmente de yeso, que las dejaba homogéneas, lisas y las impermeabilizaba; no existían los ángulos rectos, puesto que todas las aristas se redondeaban (esta geometría facilitaba la limpieza); solían tener una sola gran habitación (la superficie estándar era de 20/25 m2), pero en los casos en que contaban con otras dependencias, estas eran pequeñas y se dedicaban a almacén o despensa; habitualmente se hacía de fábrica un banco perimetral adosado a las paredes, ya fuera para sentarse o para dormir y el suelo podía estar a varios niveles y cubierto por esterillas; siempre había un hogar en las viviendas, que servía tanto para cocinar, como para calentar la sala; en las fases más antiguas, durante el Neolítico, normalmente se construían pequeños hornos particulares para cocer el pan, pero ya en el Calcolítico se levantaron grandes hornos comunales.

Un aspecto curioso y que ha llamado la atención de los arqueólogos es lo pulcras que estaban las casas -contrariamente a lo habitual en los hábitats de estas épocas-, donde no se han encontrado detritus de ningún tipo; sin embargo, en las afueras de la población, sí que han aparecido grandes conos de vertidos de desechos, entre los que también se han detectado líquidos (micción y defecación) residuales.

Desde el punto de vista colectivo, se trataba de una comunidad homogénea en los aspectos político-religiosos; se articulaba en torno a una estructura social en la cual, según parece, no estaban fuertemente singularizados los diferentes estamentos, aunque sus habitantes contaban con marcada especialización laboral; no han aparecido construcciones tipo palacios o templos que nos indiquen claramente la supremacía sobre las demás de una casta político-militar o religiosa; sin embargo, se han interpretado como santuarios o lugares de culto los edificios con pinturas funerarias, de los que se han llegado a encontrar hasta 40. A parte la fuerte trascendencia que se otorga a los difuntos, poco se sabe de su cosmología y mitología, aunque frecuentemente se ha hipotetizado sobre la existencia de un matriarcado, por cuanto que se han encontrado numerosas pequeñas esculturas femeninas divinizadas, materializadas como opulentas matronas; en la más conocida de todas ellas, la llamada “Gran Diosa Madre” (de 15 cm de altura), se la ha personificado sentada en un sitial, con las manos apoyadas sobre prótomos de leones (la cabeza de la mujer y una de los felinos son restauraciones de Meellart), tal vez demostrando su poder sobre los animales, y dando a luz como señora de la fertilidad, afirmación reforzada como idea de divinidad fecundante, al haberse hallado dentro de un gran vaso para almacenar trigo; a pesar de ello, en la medida que han llegado a aparecer hasta 2.000 de estas pequeñas esculturas, no solo de mujeres, si no también de hombres y animales, la idea de una sociedad matriarcal se va diluyendo. Es posible que los toros estuvieran igualmente deificados, puesto que se han encontrado abundantes bucráneos hechos en barro, pero con los cuernos de bóvidos auténticos.

Aunque atisbamos ciertas respuestas sobre su sentido religioso o espiritual, ciertamente no sabemos nada de sus creencias y ritos. Sí que conocemos los profundos sentimientos hacia sus difuntos, ya que estos eran inhumados en un hoyo en el pavimento (que después tapaban cuidadosamente) de las propias viviendas, siendo así que, en muchas de ellas, se han exhumado esqueletos en el subsuelo: estos pueden estar en posición primaria (se entierra al difunto, generalmente plegado sobre sí mismo y metido en un capacho y ya no se le cambia de lugar), o secundaria (el esqueleto se ha removido una o varias veces y ha perdido la conexión anatómica); dentro de esta última tipología, el procedimiento de la inhumación suele variar substancialmente, ya que a veces el individuo no tiene cabeza, hecho relacionado con el hallazgo de unos cráneos forrados con arcilla y coloreados, que reproducirían, supuestamente, las facciones del difunto (primeros “retratos”), mientras que en otras ocasiones, los enterramientos han sido trasladados de sitio, viniendo a ser estos los más interesantes, por cuanto que los huesos aparecen decorados con pigmentos, respondiendo cada color a según qué caso: el ocre se ha encontrado en esqueletos de ambos sexos y cualquier edad; el almagre solo en hombres y el azul/verde exclusivamente en mujeres… y hecho aun más anómalo, se ha documentado que cada vez que se produce una deposición funeraria en una casa, esta se enluce y pinta de nuevo completamente, utilizando siempre una policromía diferente a las anteriores.

Son muy importantes los resultados obtenidos por el antropólogo Marco Mirella (Institute of Forensic Medicine Anthropology), que fue el encargado de estudiar los restos esqueléticos e inferir, a partir de los resultados que arrojaron, aspectos físicos y conceptuales sobre los hüyitas: la esperanza de vida era de 29 años para las mujeres y 34 para los hombres, aunque algunos individuos llegaron a los 60; la alimentación de ambos sexos era la misma; las enfermedades apreciables a través del estudio óseo se concretaban en malaria -endémica debido a las áreas pantanosas próximas- y, aleatoriamente, anemia y artritis.

Los hábitos alimenticios fueron diversificándose conforme pasaba el tiempo, toda vez que se iban implementando nuevas técnicas de cultivo y domesticación de diferentes series zoobotánicas. Las principales comidas eran a base de varias clases de trigo y otros cereales y legumbres, a pesar de lo cual, pervivía la herencia de los cazadores-recolectores del Paleolítico, teniendo especial relevancia en la nutrición la caza, la pesca y la recolección de especies salvajes.

La cultura material de Çatal Hüyuk es genuina y rica: aparte los elementos de carácter artístico, cuentan con elaborados y bellos materiales cerámicos -incluso en el caso de vajilla común u objetos meramente funcionales-, enseres de hueso y madera, adornos de perlas y piedras semipreciosas y, ya durante el Calcolítico, también herramientas de cobre (se les considera los primeros metalúrgicos del próximo oriente); pero entre todo ello sobresale por la perfección de sus tallas el utillaje lítico: lo hay de silex y otras variedades de piedra aunque, sin duda, son los de obsidiana (el llamado vidrio volcánico), extraída del relativamente cercano volcán Hasan Daği, los utensilios que presentan una factura más perfecta y depurada, gracias a lo cual fueron motivo de intercambios comerciales con toda Anatolia.

Sobre el sentido del arte entre los hüyitas, este se plasma prácticamente en todas las facetas de su vida. Pero quizás donde más se visibilice sea en la pintura: muchas de las habitaciones se decoraban con dibujos y, a veces, con estucos en relieve y pintados, diseñados sobre los paramentos; estas escenas abarcaban una gran variedad de representaciones: desde algunas terribles que debieron obedecer a un simbolismo ritual o mágico, en las que observamos imágenes tenebrosas de buitres comiendo cadáveres desmembrados y decapitados, hasta las más amables y frecuentes de animales (ciervos, leopardos), de cazadores, de danzas, etc.

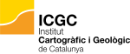

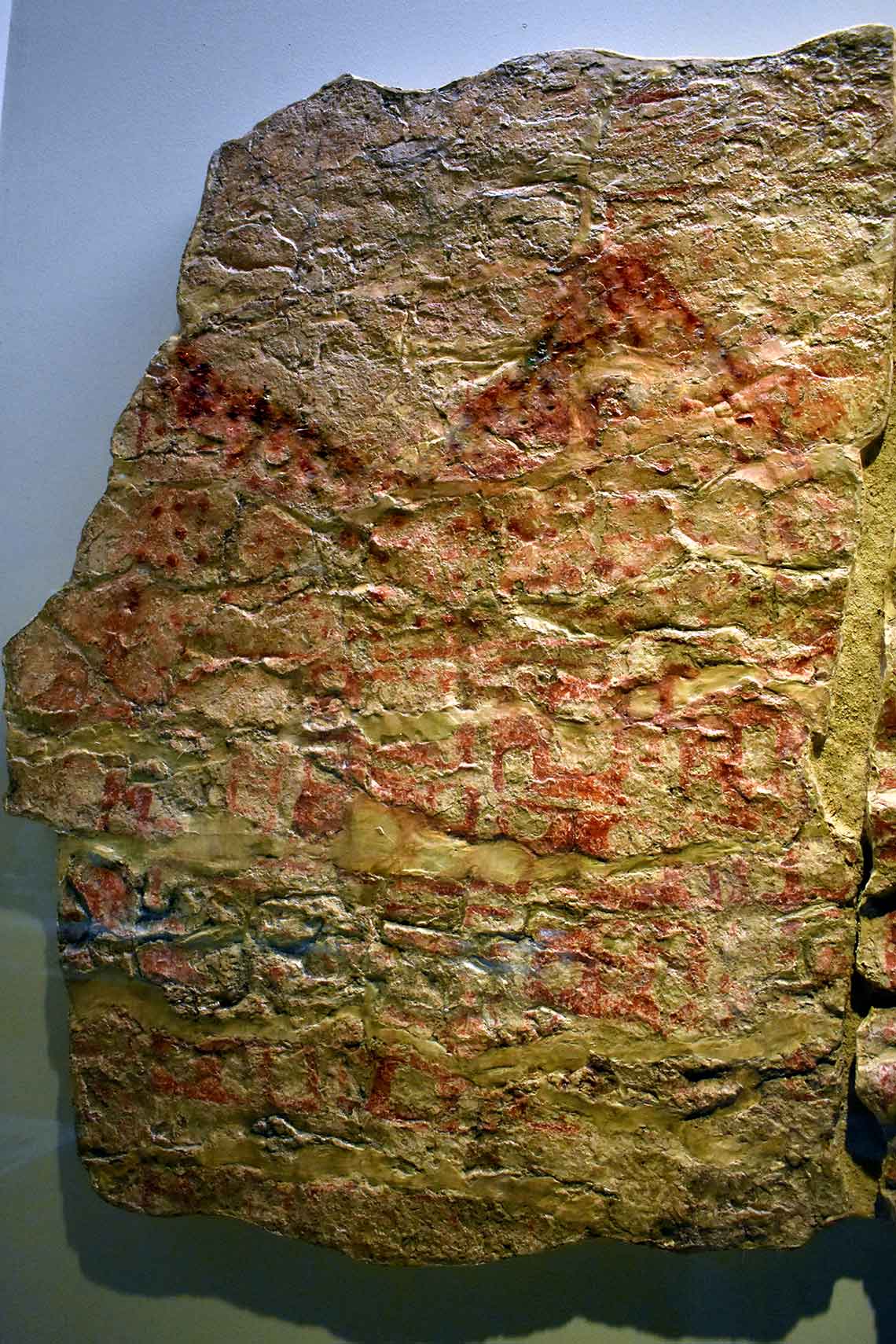

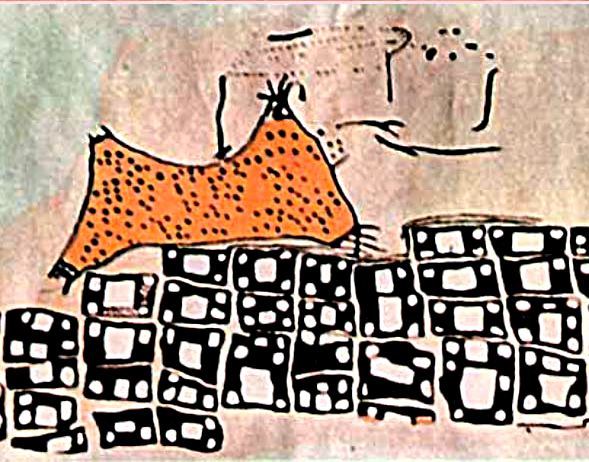

Y es entre estas pinturas donde hallamos el antiquísimo plano: en la pared de una de las casas excavadas, perteneciente al VII nivel estratigráfico de la aldea (Neolítico), se encontró en buenas condiciones de conservación (aunque debido al abandono sufrió una lamentable afección que casi lo destruye), un mural bícromo (tonos rojizos y negruzco) que, según se ha interpretado consuetudinariamente hasta no hace mucho, representaba un dibujo geométrico sobre el que se superpone la piel de un leopardo; es cierto que se ha documentado algún motivo decorativo abstracto y que son varias las pinturas de este félido pero, en estos casos, se les identifica perfectamente tanto por su anatomía, como por la forma de las marcas del pelaje. A juzgar por las líneas que enmarcan el diseño y su disposición, parece claro que no se trata de la piel de animal alguno [figura 4].

Situada a unos 140 km de Çatal Hüyuk se destaca la potente orografía de una montaña llamada Hasan Daği; dicha montaña es, en realidad, un volcán (aun activo, su última erupción fue en 2020) con doble cono: el de la derecha se observa algo más bajo y tumbado y el de la izquierda mayor y más erguido, el cual debió representar para los hüyitas un importante hito en el paisaje (tal vez fuera, incluso, sacralizado), destacándose en el horizonte con sus 3253 m de altura. Sabemos que los magníficos objetos de obsidiana fabricados por estas gentes, provienen de los mantos eruptivos provocados por el Hasan Daği y también conocemos que, según datos extraídos de estudios geológicos, generó una gran explosión en momentos coincidentes con una de las primeras fases de habitación de Çatal Hüyuk: exactamente a mitad del octavo milenio a. C. se formó una nueva caldera, con la correspondiente expulsión de lava y priroclastos [figura 5].

Es así como, aplicando los criterios científicos validados por estudios sobre procesos geológicos e históricos, utilizando la lógica para el análisis de esta imagen y, aun conociendo que el orden académico no asume de forma unánime la interpretación que proponemos, habría que concluir que en esta pintura mural de Çatal Hüyuk, se refleja una “instantánea” de un hecho real e impactante: un anónimo testigo que se encontraría retrepado en la colina que se extiende tras la aldea y desde la cual se tendría una estupenda vista frontal del volcán en la lejanía, quiso plasmar en la pared de su casa la visión que sucedía ante sus ojos, tan terrorífica como fascinante, de una erupción volcánica y dibujó, con cierta perspectiva y todo lujo de detalles, a la aldea vista desde arriba representando a las casas (cuadradas con espacios en blanco en la parte superior, que vendrían a ser los vanos de puerta y chimeneas en las azoteas) extendidas a sus pies y en el horizonte, el majestuoso Hasan Daği arrojando lava, según puede apreciarse perfectamente en el caso del cono de la derecha [figura 6 y 7].

Bajo estas premisas, creemos por tanto que, cuando nos situamos frente a este mural de Çatal Hüyuk (expuesto en el Museo de las Civilizaciones de Anatolia, Ankara), no solo contemplamos una interesantísima pintura prehistórica, si no también, a la luz de los conocimientos actuales, el plano más antiguo de la humanidad [figura 8].

Bibliografía

- BALTER, MICHAEL (2004): The Goddess and the Bull: Catalhoyuk: An Archaeological Journey to the Dawn of Civilization. Free Press.

- CHOUBINEH, NATHALIE (2021): “Çatalhöyük”. World History Encyclopedia.

- CREPON, PIERRE y DRESSLER, SOPHIE (1993): Una aldea de agricultores en Asia Menos hace 8000 años: Çatal Hüyük.

- HODDER, IAN y ORTON, CLIVE (1976): Spatial Analysis in Archaeology (New Studies in Archaeology). Londres, Cambridge University Press.

- HODDER, IAN, (1996): On the Surface: Çatalhöyük 1993-95 As editor, Cambridge: McDonald Institute for Archaeological Research and British Institute of Archaeology at Ankara.

- HODDER, IAN (2006): The Leopard’s Tale: Revealing the Mysteries of Çatalhöyük, London. Thames and Hudson.

- LIVERANI, MARIO (2011): Antico Oriente. Storia, società, economía. Laterza.

- MELLAART, JAMES (1967): Catal Huyuk: A Neolithic Town in Anatolia (New Aspects of Archaeology. McGraw-Hill.

- MAKOWSKI, KRZYSZTOF (2000): El síndrome de Catal Hüyük: observaciones sobre las tendencias aglomerativas tempranas. https DOI:10.15381/arqueolsoc.2000n13.e13124. Arqueología y Sociedad: https://www.researchgate.net/publication/353563329_El_SINDROME_DE_CATAL_HUYUK_OBSERVAClONES_SOBRE_LAS_TENDENClAS_AGLOMERATIVAS_TEMPRANAS.

- SOJA, EDWARD (2003): “Las ciudades primero”, Postmetropolis. Critical Studies of cities and regions. Universidad de Barcelona, pp. 73-116.