El acceso a los documentos cartográficos del Archivo General de Indias en su contexto documental y archivístico / The access to the cartographic documents of the General archives of the Indies in their documentary and archivistic context

Resumen: Este estudio expone la conexión entre los documentos gráficos conservados en el Archivo General de Indias y los expedientes o documentos textuales que los acompañan. Para ello, se analizan algunos de los documentos cartográficos y su vínculo con el fondo documental al igual que los casos en los que la información cartográfica o geográfica principal se encuentra en el propio documento textual. Finalmente, se realiza un análisis del acceso a estos documentos y su información de contexto, tanto desde una perspectiva presencial como telemática.

Palabras clave: Documentos cartográficos. Documentos textuales. Archivos. Acceso.

Abstract: This study aims to examine the connection between the graphic documents preserved in this center and the files or textual documents that accompany them. For this purpose, some of the cartographic documents preserved in the Archivo General de Indias and their link with the documentary collection will be studied. Cases in which the main cartographic or geographic information is found in the textual document itself and the access to these will also be considered.

Keywords: Cartographic documents. Textual documents. Archives. Access.

1. Introducción

El Archivo General de Indias, fundado en 1785, custodia los fondos generados por las instituciones creadas para la administración del territorio perteneciente a la corona española en ultramar. Estas instituciones son el Consejo de Indias, las Secretarías de Despacho, los Consulados de Cádiz y Sevilla y la Casa de Contratación.

El Consejo de Indias, como la principal autoridad en asuntos relacionados con las Indias, desempeñaba funciones hacendísticas, gubernativas y judiciales. Para administrar esos territorios tan alejados de la península, eran necesarios la creación de dibujos cartográficos que ilustrasen mejor el terreno, “a través de la cartografía se han definido la forma y los contornos de los territorios ocupados e imaginados por el hombre para darle certezas de ubicuidad y localización geográfica con fines utilitarios [1]”. El Consejo de Indias estuvo compuesto por un número variable de oficiales a lo largo de su historia, siendo el presidente su máxima autoridad. Pero la mayoría de estos consejeros hasta bien entrado el S.XVI conocía los territorios que debían administrar y gobernar al otro lado del océano. Es por ello, que los mapas o informaciones sobre la geografía resultan esenciales para la administración de los territorios y la posibilidad de controlar otros nuevos.

En el Consejo de Indias se recibieron mapas hidrográficos, representaciones de accidentes geográficos concretos, asentamientos humanos, planos de zonas mineras o de bosques y redes fluviales, cuyo objetivo era utilitario, necesario para que organismos a miles de kilómetros administraran el territorio ultramarino.

Es por ello, que, entre los fondos del Archivo General de Indias se encuentran mapas, planos y dibujos cartográficos. El Archivo General de Indias, se crea, con objeto de reunir en un único edificio todos los documentos referentes a Ultramar dispersos por la geografía española, en concreto en Valladolid, Madrid, Cádiz y Sevilla, lo que explica la casuística tan especial en la que se crea la sección facticia “Mapas y Planos”.

Entendemos como mapa “la representación geométrica plana, simplificada y convencional, de toda o parte de la superficie terrestre, con una relación de similitud proporcionada, a la que se llama escala [2]”. Mientras que el término Plano, se reserva a “la representación de elementos creados por el hombre, no naturales, como ciudades, edificios, maquinaria, etc, aunque mantienen los mismos principios de simplificación, convencionalidad y proporcionalidad o escala [3]”. Asimismo, un dibujo cartográfico hace referencia a “los planos y mapas que muestran las principales características físicas del terreno, tales como edificios, cercas, caminos, ríos, lagos y bosques, así como las diferencias de altura que existen entre los accidentes de la tierra tales como valles y colinas…[4]”.

Los mapas que se enviaban al Consejo de Indias tienen una finalidad práctica, por lo que las escalas que se utilizan son las más apropiadas para conseguir sus fines, y no se le da importancia a utilizar una escala fidedigna o proyecciones, para evitar deformaciones. La mayoría de estos mapas eran manuscritos, aunque podemos encontrar, ya en periodos más tardíos, algunos grabados. Estos mapas especializados podríamos considerarlos los antecesores de los mapas temáticos.

Existe debate entre identificar mapas topográficos y mapas temáticos, en cualquier caso, hacemos referencia al mapa temático cuando su finalidad sea distinta a la puramente topográfica. Estos dos tipos de mapas se distinguen esencialmente por el objetivo perseguido, por los métodos empleados en su construcción e incluso por la formación o cualificación de los cartógrafos encargados de realizarlos [5]. Hoy, por las numerosas clases de mapas, esta simple división se ha sobrepasado.

1.1. Las relaciones entre mapas y el texto

La documentación cartográfica custodiada en el Archivo General de Indias la produjeron instituciones u organismos con una función ilustrativa, por lo que suele estar asociada a la documentación. Estos mapas, por norma general, ilustran lo que se hace referencia en la documentación textual, encontrándose la mayoría de los documentos cartográficos anexos a un expediente administrativo.

Los organismos productores de la documentación no se dedican a la cartografía, sino que producen o reciben documentos de forma esporádica y discontinua. A su vez, la temática tratada en los documentos cartográficos es diversa.

El principio de procedencia o de respeto al fondo, es una norma general básica en el campo archivístico, por lo tanto, es fundamental conservar la documentación respetando el orden establecido por el organismo productor durante el ejercicio de sus funciones, conservando los lazos de dependencias de los documentos. Un documento de archivo no se encuentra aislado, sino que siempre mantiene una relación con otros documentos dentro de su mismo nivel, así como en niveles superiores o inferiores, existiendo siempre en un fondo documental un contexto y una estructura jerárquica. Durante el tratamiento de gestión documental en el archivo, no se debe separar o desvincular un documento del conjunto del que proceden, ni mezclar con otros documentos de origen distinto, esta norma es aplicable a todos los documentos, ya sean textuales, cartográficos, gráficos, fotográficos, etc.

Pese a este criterio fundamental de la archivística de respetar el origen orgánico del documento, ha sido habitual, sobre todo durante el siglo XIX y primera mitad del XX, por el afán de coleccionismo propio de la época, separar materialmente los documentos gráficos de sus expedientes e incluso de sus fondos de procedencia, formando colecciones o secciones facticias.

Esta práctica de separar los documentos gráficos de sus expedientes a veces ha sido necesario por motivos de conservación, por sus dimensiones especiales, por medidas de seguridad o por necesidades del servicio para su consulta. Sin embargo, a pesar de esta separación, es posible seguir manteniendo sus lazos de conexión, es decir, aunque la localización topográfica dentro del depósito sea distinta, encontrándose los documentos gráficos en planeros y los documentos textuales en las estanterías dentro de cajas o legajos, se pueden mantener el vínculo intelectual entre los documentos, tomándose las medidas oportunas que garanticen que el nexo no se perderá. Para ello es imprescindible la ordenación de los documentos, una adecuada signaturación y la confección de testigos en los expedientes de donde se ha extraído el documento gráfico. Dada la importancia de la contextualización de un documento, esta práctica puede ser peligrosa si no se realiza de forma adecuada y sistemática, por ello en los archivos existe una tendencia generalizada a no separar la documentación gráfica de su material anejo a no ser estrictamente necesario.

1.2. La sección de Mapas y Planos en el Archivo General de Indias

Un ejemplo de la disgregación de documentos gráficos en archivos es la Sección facticia de Mapas y Planos del Archivo General de Indias, donde se conservan documentos fruto de la administración del Consejo de Indias y de las Secretarias de Despacho, pero que no reflejan la estructura de los organismos productores, puesto que estos documentos fueron extraídos de sus expedientes de origen en dichos fondos. La Colección contiene documentos de los siglos XV al XX, aunque el núcleo más numeroso pertenece al siglo XVIII, se contabiliza un total de 8.448 piezas que conforman esta sección, reuniendo documentos figurativos que pueden ser cartográficos (mapas y planos) o iconográficos (dibujos, grabados, estampas, etc.), así como también se pueden localizar documentos especiales no figurativos (bulas y breves, monedas, sellos, escrituras y cifras, etc.).

Esta sección es fruto de la labor archivística de reunir en un fondo común documentos de diversa procedencia, principalmente por motivos de conservación, siguiendo un criterio subjetivo. Este grupo documental no sigue el principio archivístico de procedencia o respeto al fondo, sin embargo, a través de “testigos” (documentos de referencia que se ubican en el lugar de donde fueron extraídos) se establece relación con la documentación textual que los complementa.

Actualmente, la sección de Mapas y Planos está distribuida en torno a dos grandes grupos: las series geográficas, proyectadas desde la creación de esta sección facticia, que suelen coincidir con las audiencias o los virreinatos, excepto la de Europa y África; y las series por materias, formada por documentos que destacan por su tema o materia.

Aunque no presenta un elevado número de unidades documentales en comparación con otras cartotecas (sobre los 5.450 documentos cartográficos), esta sección facticia tiene gran relevancia por su temática, cronología y ámbito geográfico. El Archivo custodia cartas náuticas de costas, bahías, puertos, ríos, etc.; mapas de territorios y circunscripciones administrativas, de expediciones, planos de itinerarios, de ciudades, de edificios y obras públicas, de maquinarias, de minas, etc. Compendio documental que supone una fuente primaria de gran importancia para el estudio del territorio, urbanismo, arquitectura, ingeniería, industria, minería, entre muchos otros temas.

2. Algunos ejemplos de documentación cartográfica en el Archivo General de Indias

Como ya se adelantó anteriormente, los organismos productores de los documentos custodiados en este Archivo General de Indias, no se dedicaban a la cartografía, sino que producían o recibían documentos cartográficos en el ejercicio de sus funciones administrativas, por lo que cada documento presenta características propias de contexto. En este fondo cartográfico se puede diferenciar entre:

2.1. Mapas o planos sin vinculación documental

Estos documentos cartográficos forman parte de la sección facticia Mapas y Planos sin estar vinculados a documentación textual alguna. Son documentos descontextualizados dentro del Archivo, aunque gracias a los datos que el documento cartográfico refleja y su estudio diplomático, nos permite contextualizarlo en un tiempo y en espacio, así como conocer su funcionalidad.

Habitualmente cuando encontramos este tipo de documentos en un Archivo suelen ser piezas adquiridas por compras o por donaciones y vienen exentas de documentos textuales que los complemente. Algunos ejemplos conservados en el Archivo General de Indias son, entre otros:

La Carta portulano del Mediterráneo y de las costas atlánticas de Europa y África [6], realizado por Juan Vespucio, sobrino del primer piloto mayor de la Casa de la Contratación de Sevilla, Américo Vespucio. Juan Vespucio trabajó para la Casa de la Contratación entre 1512 y 1526, y junto a Juan Díaz de Solís realizaron el Padrón Real, modelo cartográfico de los territorios americanos y que se fue revisando durante todo el siglo XVI incorporándose los nuevos descubrimientos e informaciones aportados por los pilotos en sus viajes al Nuevo Mundo. Los portulanos, junto con los libros de rutas, fueron la primera guía de los navegantes, plasmando la descripción de las costas y los puertos, así como las distancias y las rutas a seguir. Los pilotos y cosmógrafos de la Casa de la Contratación recopilaron los conocimientos geográficos obtenidos en las exploraciones, aunque se conserva la documentación referida a la confección de estos mapas [7], no hay ninguna serie documental en el Archivo General de Indias que reúna este trabajo cartográfico de la Casa de la Contratación.

Adquirido por el Ministerio de Cultura en 1990 mediante compra, esta carta, aunque sigue la línea de los portulanos medievales, destaca por la plasmación de la navegación al oeste por el Atlántico mediante el sistema de la doble graduación, utilizándose dos escalas de longitudes.

Otro documento relevante es el de la Carta náutica de las costas de Tierra Firme, de América Septentrional, Islas Barlovento y seno mexicano [8], realizada en 1734 por Antonio de Abreu y Matos en Veracruz. Compuesto por dos piezas de pergaminos encoladas, este documento se trata de una donación realizada al Archivo por José Gestoso Pérez en 1891 y también carece de documentación textual que lo complemente. La experiencia de los pilotos hacía que se fuese ampliando o mejorando los datos geográficos de un lugar, por lo que es habitual que haya varias cartas geográficas de un mismo lugar en periodos cercanos. Existe otra Descripción de las costas de tierra firme, Islas de Barlovento y seno mexicano, realizada en 1718 por el mismo Antonio de Abreu y Matos, piloto de Armada de Barlovento, que se conserva en el National Maritime Museum (Greenwich, London) [9], asimismo otra carta náutica del Caribe y del Golfo de Mexico, de este mismo autor realizada en 1745 se custodia en el Museo Naval de Madrid. [10] Estas cartas náuticas, que reflejan la pervivencia de la técnica del portulano hasta el siglo XVIII, reflejan información de contexto que podría complementar al que se conserva en el Archivo General de Indias.

2.2. Mapas o planos conservados sin documentos textuales pero vinculados por fuentes secundarias

Otra casuística es la de mapas custodiados sin documentación textual relacionada, y que, por sí solos, carecerían de información de contexto, pero que por otros documentos conservados se pueden contextualizar en tiempo y espacio. En el siglo XVI se trabaja en plasmar sobre papel el mundo que los europeos van conociendo poco a poco, exploradores, cartógrafos, cosmógrafos, dibujantes, personas destacadas en las ciencias, se ponen al servicio de la corona, recogiendo información precisa, para elaborar el conocido como Padrón Real. Los nuevos datos que cada mapa aportaba se usaban para actualizar dicho Padrón, esta información la protegerán los organismos encargados de la administración ultramarina, conservándose actualmente en el Archivo General de Indias una serie documental denominada Descripciones, Poblaciones y Derroteros de viajes, donde parecen haber sido reunidos por el propio Consejo para agrupar toda la información geográfica sobre el mundo conocido.

Un ejemplo muy característico, es el conocido como Mapa Topográfico moderno y antiguo [de la China] [11], considerado como el primer mapa autóctono y realizado con técnicas chinas que llegó a Europa [12].

Según Pedro Torres Lanzas, el mapa “fue remitido por Guido de Lavezari con carta fecha en Manila 30 de julio de 1574, acompañada de una relación o explicación de su contenido” [13], aunque según María Antonia Colomar [14] “quizá ese mapa no se envió con la carta indicada”. Existe otro documento, fechado el 17 de julio de 1574 en el que se también se habla de “una figura me dieron este año de la costa de China de mano de los mesmos chinos, la qual ymbío a Vuestra Majestad”.[15] El Consejo de Indias recibió la documentación, lo que permitió que se custodie en este Archivo General de Indias, sin embargo, el propio Consejo guardó por separado esta documentación quedando descontextualizadas, por un lado, las cartas, en la serie de Cartas y expedientes de los gobernadores de Filipinas, mientras que el mapa, formó parte de unos legajos que el Consejo de Indias formó con las “Relaciones geográficas” de la época de Felipe II. [16]

![Figura 3. Mapa Topográfico moderno y antiguo [de la China]. Fuente. AGI, MP-FILIPINAS, 5. Figura 3. Mapa Topográfico moderno y antiguo [de la China]. Fuente. AGI, MP-FILIPINAS, 5.](http://rcg.cat/wp-content/uploads/2025/06/ibercarto24_AGI_L_fig03.jpg)

También señalaremos el Mapa de la Costa occidental de Nueva España [20], que llega al Archivo completamente descontextualizado, sin conocerse su autoría o si fue realizado como parte de algún informe o relación. Realizado en 1587, es uno de los primeros mapas existentes sobre el Pacífico novohispano, representando la línea de costa desde Guatemala hasta California, así como el interior del continente. Este documento no se elaboró para servir a la navegación ni para recoger una imagen precisa del territorio, pues es evidente la deformación del croquis (un semicírculo dentado), que se aleja de representar con fidelidad y exactitud. Sin embargo, las notas que presenta el mapa informan sobre los puertos donde fondeó el corsario inglés Thomas Cavendish en 1587. [21] Aunque se conserva en el Archivo sin documentación textual asociada, se puede relacionar con una carta remitida por el virrey Álvaro Manrique de Zúñiga al Consejo en enero de 1588, donde expone los inconvenientes que este corsario inglés está causando por los distintos puertos de la costa del pacífico [22], por lo que es posible que el mapa fuese remitido junto a esa carta. Además, en este caso concreto se conserva en el Archivo General de la Nación de México [23], un mapa similar, aportando la misma información y datado en el mismo periodo. El modelo mexicano presenta menor número de detalles, de elementos figurativos y de inscripciones, esto hace pensar que posiblemente fuese el borrador expedido en la misma oficina del virrey que se conservó en su propio archivo.

2.3. Mapas vinculados a documentación textual que los complementa

Se podría afirmar que la mayoría de los documentos cartográficos custodiados en el Archivo están vinculados a la documentación textual con la que se remitieron, generados en el ejercicio de las funciones administrativas de los distintos órganos, dejan constancia de los trámites formando expedientes. Dentro de estos expedientes, es donde se encuentra la mayor parte de la documentación cartográfica, que complementa o es complementada por la documentación textual.

A partir de esa premisa, como casos representativos en el Archivo destaca, entre otros, un Plano conocido como “Nombre de Dios (Panamá). Puerto y Población, con la posible localización de la fortaleza” [24]. Este documento datado en 1541 presenta el puerto y población de Nombre de Dios (Panamá), indicando la posible localización de la fortaleza. No presenta ni escala ni proyección por lo que la documentación textual que la remite es la que le da sentido. Se puede observar en este ejemplo el carácter utilitario de los documentos cartográficos para la administración, se remite con carta del licenciado Cristóbal Vaca de Castro al rey, informando de que el adelantado Pascual de Andagoya, que se hallaba en la conquista del Río de San Juan, no ha comenzado la construcción de la fortaleza en Nombre de Dios.

De manera similar, el Mapa de la provincia de Nueva Galicia [25], donde se puede apreciar más información que la estrictamente topográfica. En la documentación asociada se encuentra la explicación y las distancias, formando parte de una petición y probanza presentada ante el oidor y visitador general Hernando Martínez de la Marcha el 10 de enero de 1550 solicitando el traslado de la sede de la diócesis y de la Audiencia de Compostela a la de Guadalajara. También al dorso de este mapa se encuentra una nota explicando que los pueblos con cruces son de la gobernación de México.

El Mapa de la sabana de Bogotá [26], es un caso particular, ya que se incluía en un pleito del fiscal con Francisco Maldonado de Mendoza, sobre engaño en la composición de tierras de Bogotá. Este mapa representa sus tierras, poblaciones, pantanos y ciénagas de Bogotá y está datado en 1614.

Del mismo modo, el Mapa del extremo sur del continente americano [27] realizado en 1671, representa las costas desde la desembocadura del Rio de la Plata hasta la ciudad de La Concepción, en Chile. Este documento cartográfico, donde ya se aprecia un mayor esfuerzo en representar la proporcionalidad de la tierra, mediante el uso de la escala, viene anejo a una consulta del Consejo, comunicando los propósitos de los ingleses en el Estrecho de Magallanes. Es en el propio expediente donde se indica que se conserve el mapa para tenerlo en cuenta en la fortificación de la zona.

Otra muestra es el Dibujo de la ladera norte del Cerro de Potosí [28], Dada la importancia de la minería para la economía del reino, son muchos los documentos cartográficos relacionados con esta actividad que se conserva en el Archivo, existiendo incluso dentro del fondo Mapas y Planos una serie documental denominada MP-MINAS. Datado en 1779, este dibujo representa la ladera norte del Cerro de Potosí, donde se puede apreciar una prospección de este. Presenta una leyenda explicativa de vetas, caminos, socavones, quebradas, etc., así como una escala de medidas en varas. Esta leyenda se amplía con la documentación con la que se remite el plano, así como contextualiza y da sentido al mapa, puesto que existe un informe sobre la posibilidad de hacer un nuevo socavón y dónde sería más conveniente.

En cuanto a la Carta Geográfica que comprende en su extensión parte del Arzobispado de México y de los Obispados de la Puebla, Valladolid de Michoacán, Guadalajara y Durango [29], en este caso, el mapa que fue realizado en 1779 representa de forma detallada el territorio, plasmándose una mayor proporcionalidad mediante la escala. Este esfuerzo en representar fidedignamente el territorio se entiende al ver que este documento cartográfico forma parte de un expediente suscitado por controversias entre los límites de la audiencia de México y el obispado del Nuevo Reino de León.

Por último, el Plano de la catedral de Santa Marta [30], donde en el propio documento se encuentra la explicación de las distintas figuras, así como también en el margen inferior derecho se puede apreciar un texto explicativo sobre el motivo de esta obra. Forma parte de un expediente sobre la reedificación de la catedral de Santa Marta y de la distribución de las rentas de la fábrica de dicha iglesia para sufragar los gastos de la edificación.

2.4. Documentos textuales con información cartográfica. Un ejemplo: Las Relaciones Geográficas

En un mundo gobernado y administrado mediante documentos, también hay que destacar la abundante información geográfica e incluso topográfica que se recibe mediante la escritura, existiendo documentos textuales que son los que recogen la información geográfica principal.

De gran relevancia son las descripciones de los territorios americanos plasmadas en las relaciones geográficas de la época de Felipe II (1527-1598), éstas son informes o cuestionarios detallados que tenían el objetivo de recopilar información sobre los territorios de América. El repertorio de cuestiones se podía encargar a los oficiales reales o la población autóctona conocedora de la zona, que debían aportar información sobre las características del territorio, producciones, economía, costumbres, etc. [31] El proceso de recogida y realización de las Relaciones coincide en el tiempo con la creación de un mapa de España según técnicas cartográficas modernas atribuidas a Pedro Esquivel, que llevó a Felipe II a pasar como uno de los grandes geográficos de su época.

Tenemos constancia desde el cuarto viaje de Colón (1502-1504) de la exigencia de descripciones de cuanto vieran los exploradores y en 1508 se le ordena al piloto mayor de la Casa de Contratación un padrón real con las noticias de las tierras recién halladas. Con la creación del Consejo de Indias (1524-1834) se concretan y normalizan los cuestionarios y comienzan a incluirse datos con fines muy específicos, como son las minas, el relieve, las distancias, etc.

Arroyo Ilera realiza una comparación cronológica y conceptual entre las relaciones americanas y peninsulares, y las relaciones geográficas americanas resultan ser mucho más exhaustivas. El cuestionario normalizado del Consejo de Indias recogía 37 preguntas, tras la reforma del Consejo (1570) el cuestionario pasó a tener 200 preguntas para volver a descender en 1577 a 50 preguntas, que deberían contestar cada pueblo.

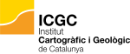

Un caso ilustrativo del encargo realizado en cumplimiento de la Real Cédula dada por el rey Felipe II (1527-1598), de 25 de mayo de 1577, para conocer los territorios al otro lado del océano es el mapa del Pueblo de Chimalhuacán-Atoyac o de San Andrés Apóstol, situado cinco leguas al oriente de la ciudad de México y sus alrededores (1579) [32]. Este mapa representa una vista general del territorio que rodea al pueblo, al borde de una laguna, y en ella aparecen caminos de comunicación entre las poblaciones. Dentro del sistema métrico méxica, utilizado en el territorio del imperio azteca, las medidas de longitud eran antropométricas, es decir, estaban basadas en el cuerpo humano. Este sistema de medición se puede apreciar en el dibujo, donde se representan huellas de pies en los caminos, reflejando las distancias.

Este mapa fue enviado junto con las Relaciones elaboradas en el pueblo de Coatepec y en los pueblos de Chimalhuacán y Chicoloapa, por mandato de Su Majestad, conforme a la instrucción y memoria impresa que el excelentísimo señor don Martín Enríquez, virrey y gobernador de esta Nueva España, envió al señor comendador Cristóbal de Salazar, corregidor de esta jurisdicción en nombre de Su Majestad, para que, de acuerdo con ellas, se hicieran las mencionadas relaciones y pinturas[33]. La información de dichas relaciones permite contextualizar el mapa y es la que realmente aporta el valor geográfico, trasmitiendo mediante la escritura la información cartográfica principal, quedando el dibujo como una representación de forma muy esquemática y sin proporcionalidad. Entre los datos geográficos de estas relaciones destacan: ríos que pasan cerca de la población, lagos, lagunas o fuentes, la distancia de alguna sierra o cordillera señalada, volcanes o grutas, así como referencias a las mareas y crecimientos del mar o la existencia de puertos y desembarcaderos en la costa.

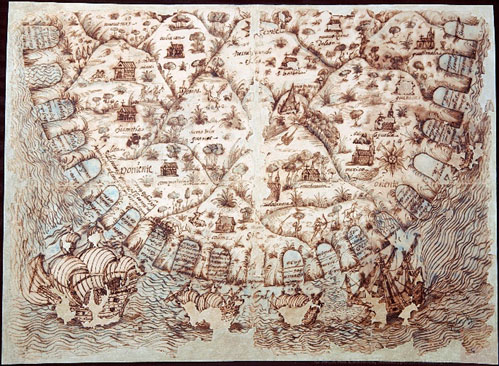

Otro ejemplo, lo encontramos en las descripciones aportada sobre los curatos de Guatemala tras la visita de Pedro Cortés y Larraz a la diócesis de Guatemala. [34] Los curatos eran divisiones territoriales dirigidas por un cura o sacerdote, cuya función era la de atender a las necesidades religiosas y espirituales de la población. Las componían de manera general una parroquia central y varias iglesias menores en pueblos cercanos de su jurisdicción.

Pedro Cortés y Larraz, fue arzobispo de Guatemala en el siglo XVIII y realizó unas exhaustivas descripciones sobre los curatos de Guatemala, que documentó durante su visita pastoral entre 1768 y 1770. Los reflejó en su obra titulada “Descripción Geográfico-Moral de la Diócesis de Goathemala”, que presenta numerosos dibujos sobre los curatos, sin embargo, será la documentación textual que los acompaña, la que aporte riqueza informativa, donde se describe la estructura social y económica, la demografía y la dificultad de gobernar zonas rurales.

En la línea de estos ejemplos, podemos añadir una encuadernación en pergamino [35], adquirida por el Ministerio el Cultura mediante compra, que consta de 86 hojas. Este libro manuscrito, datado en 1753, donde se incluyen 22 planos de diferentes medidas realizados por Nicolás de la Cruz Bagay y que comprende desde la signatura MP-FILIPINAS,275 a MP-FILIPINAS,296, están acompañados de descripciones que desarrollan y explican los distintos dibujos, aportando esa documentación textual la información principal. En este libro aparece, entre otras, descripciones de Manila, Cavite, de dotaciones de plazas o fortificaciones, que resultan primordiales para contextualizar y entender los planos. Este mismo autor, Nicolás de la Cruz Bagay, grabador e impresor tagalo filipino, realizó en 1744 el Mapa de las Yslas Philipinas[36], conservado en el Archivo General de Indias y que es considerado una obra maestra tanto de cartografía como de grabado, ofreciendo la imagen más científica y precisa del archipiélago filipino disponible en ese momento.

3. Acceso a los documentos y su información

El acceso a los documentos custodiados en los Archivos del Estado queda regulado por el RD 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso. El Real Decreto, en el capítulo IV, art.23. recoge que “toda persona tiene derecho a acceder a los documentos conservados en los archivos incluidos en el ámbito de aplicación de esta norma, en los términos establecidos en el presente capítulo…” a su vez, en la normativa queda recogido que, con el fin de facilitar la identificación de los documentos solicitados, el responsable del archivo pondrá a disposición del público los instrumentos de referencia y descripción de los fondos documentales que lo integran, con excepción de los que en aplicación de las limitaciones legalmente previstas no deban constar. Asimismo, “cuando en el archivo existan reproducciones de los documentos solicitados, se dará acceso a éstas como norma general; en estos casos, sólo cuando la materia o circunstancias de la investigación lo justifiquen y el estado de conservación de los documentos lo permita, se autorizará el acceso a los originales previa presentación de la correspondiente solicitud de autorización”.

La misión del archivero y por tanto del Archivo es “Conservar, proteger y difundir”, por lo que la difusión del patrimonio documental puede considerarse uno de los fines del archivo, sobre todo de la información en ella contenida.

Para atender a este fin de los archivos y al mismo tiempo garantizar la conservación de la documentación custodiada en el Archivo General de Indias, dentro de las actividades conmemorativas del V centenario del Descubrimiento de América, tres entidades, en concreto, el Ministerio de Cultura, IBM España y la Fundación Ramón Areces, iniciaron el proyecto de digitalización e informatización de parte de los fondos custodiados en dicho Archivo, proyecto que culminó en 1992.

A su vez, el Archivo General de Indias, durante los años 1993,1996 y 2001 realizó un proyecto de microfilmación que incluía la serie “Mapas y Planos” que se pueden consultar en los dispositivos informáticos de la Sala de Consulta de este centro, garantizando así la conservación de los soportes documentales sin limitar su acceso a los investigadores.

Actualmente, esta serie se encuentra publicada en el Portal de Archivos Españoles (PARES), una plataforma informática elaborada para la difusión de la información archivística y en la que intervienen los once Archivos de titularidad estatal gestionados por el Ministerio de Cultura. Esta plataforma, permite la difusión del patrimonio documental español custodiado en los Archivos Estatales, mediante la visualización de las imágenes y la descripción de estos.

En Archivística, entendemos digitalización como el proceso de análisis de los documentos de archivo o de sus agrupaciones materializado en representaciones que permitan su identificación y localización y la recuperación de su información para la gestión o la investigación.

Actualmente existe un criterio descriptivo normalizado, entre las que podemos destacar la norma ISAD (G) y la NEDA (2005). La ISAD (G), es una norma de estructura de datos, por lo que regula los componentes estructurales de formato externo, no el contenido de estos.[37] El Portal de Archivos Españoles (PARES), cuenta con una serie de componente estructurales de formato externo, que son los que nos permiten recuperar la información de la serie Mapas y Planos. En concreto, destaca el campo Documentación Asociada, que permite asociar las Unidades Relacionadas por Procedencia, es decir, la documentación o expedientes que pueden tener relación con algún mapa o plano[38].

Como guardianes de esta memoria colectiva, a través de los medios informáticos aseguramos el acceso a la información y al mismo tiempo la conservación de la documentación cartográfica custodiada en el Archivo General de Indias. Estos mapas, por sus particulares características físicas, así como para mantener una mejor conservación, se encuentran instalados de manera adecuada en planeros y solo en ocasiones puntuales y de forma justificada se consulte el original en la Sala de Investigación. Esto unido a una correcta descripción archivística consigue que podamos cumplir con el objetivo de “conservar, proteger y difundir” que nos define.

4. Bibliografia

- ARROYO ILERA, F. (1998). “Las relaciones geográficas y el conocimiento del territorio en tiempos de Felipe II”. Estudios Geográficos, pp. 169–200.

- COLOMAR ALBÁJAR, M.A. (2016). “Ku Chin Hsing Sheng Chih Tu: Un mapa chino en la Europa del S.XVI”. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, pp.1-22.

- CONTRERAS OSIO, R. (2011) “El dibujo y la cartografía”, Revista 925. Artes y diseño, pp. 1-3.

- Crespo Muñoz, F.J. (2021), “Manual básico de Descripción Documental”. Documentación de la Corona de Castilla (Edades Media y Moderna). Universidad de Valladolid, Valladolid, pp. 12-13.

- GARCÍA REDONDO, JOSÉ MARÍA (2016): “Mapa de los puertos novohispanos donde estuvo Thomas Cavendish (1587). Articulación territorial y construcción de la memoria”, Expansión territorial y formación de espacios de poder en la Nueva España. Zapopan, Jalisco, El Colegio de Jalisco, pp. 63-112.

- GÓMEZ PIÑEIRO, F. J. (1985) “Geografía y cartografía: teoría y práctica.” Lurralde: Investigación y espacio, pp. 13-20.

- MONTEAGUDO LÓPEZ-MENCHERO, J. (1995): “El documento cartográfico: identificación, características, tipología, métodos de producción y composición”, El documento cartográfico como fuente de información. Huelva, Diputación Provincial de Huelva, pp. 237-261.

- MONTEAGUDO LÓPEZ-MENCHERO, J. (1997) “El documento cartográfico como fuente de información: terceras jornadas archivísticas”. Diputación Provincial de Huelva, pp. 237-261.

- TORRES LANZAS, P. (1897) “Relación descriptiva de los Mapas, Planos, etc. De Filipinas existentes en el Archivo General de Indias” Madrid, Retana, 5-7.

Notas

- [1] CONTRERAS OSIO (2019) 1-3.

- [2] GÓMEZ PIÑERO (1995) 13-19.

- [3] MONTEAGUDO LÓPEZ-MENCHERO (1997) 237-261.

- [4] MONTEAGUADO LÓPEZ-MENCHERO (1997), 237-261.

- [5] MONTEAGUDO LÓPEZ-MENCHERO(1995), 237-261.

- [6] Archivo General de Indias, MP-EUROPA_ÁFRICA,125.

- [7] Archivo General de Indias,INDIFERENTE, 1965, L.12, F.232V; Archivo General de Indias, FILIPINAS, 340, L.3,F.17V-18V; Archivo General de Indias, INDIFERENTE, 741, N.96; Archivo General de Indias, INDIFERENTE, 1962, L.6,F.156R-156V.

- [8] Archivo General de Indias, MP-SANTO_DOMINGO, 177.

- [9] National Maritime Museum, ID: G245: 1/11.

- [10] Museo Naval. Madrid, 8-D-15.

- [11] Archivo General de Indias,MP-FILIPINAS,5.

- [12] COLOMAR ALBÁJAR (2013), 1-22.

- [13] TORRES LANZAS (1897), 1-5.

- [14] COLOMAR ALBAJAR (2013), 1-22.

- [15] Archivo General de Indias, FILIPINAS, 6, R.2.N.19.

- [16] Estos legajos, actualmente se encuentran en el Archivo General de Indias con las signaturas AGI, INDIFERENTE, 1528-1530, con el título “Descripciones, poblaciones y derroteros de viajes”.

- [17] Archivo General de Indias, MP-PANAMA, 45.

- [19] Archivo General de Indias, SANTA_FE, 218.

- [20] Archivo General de Indias, MP-MEXICO,518.

- [21] GARCÍA REDONDO (2016), 63-112.

- [22] Archivo General de Indias, MEXICO, 21.N.25.

- [23] Archivo General de la Nación, Mapas, Planos e Ilustraciones, MAPILU, mapas de las costas del mar del sur. Nueva España siglo XVI (5227).

- [24] Archivo General de Indias, MP-PANAMA, 1.

- [25] Archivo General de Indias, MP-MEXICO, 560.

- [26] Archivo General de Indias, PANAMA, 336.

- [27] Archivo General de Indias, MP-BUENOS_AIRES, 226.

- [28] Archivo General de Indias, MP-BUENOS_AIRES, 121.

- [29] Archivo General de Indias, MEXICO, 352.

- [30] Archivo General de Indias, MP-PANAMA, 176.

- [31] ARROYO ILLERA (1998), 169–200.

- [32] Archivo General de Indias, MP-MEXICO, 11.

- [33] Archivo General de Indias, INDIFERENTE, 1529.N.10.

- [34] Archivo General de Indias, GUATEMALA, 948,N.3.

- [35] Archivo General de Indias, MP-LIBROS_MANUSCRITOS, 81.

- [36] Archivo General de Indias, MP-FILIPINAS, 299.

- [37] Crespo Muñoz (2021), 12-13.

- [38]Este área es crucial, para poder recuperar información sobre la serie Mapas y Planos. A modo de ilustración, la referencia con signatura MP-SANTO_DOMINGO,11; no se custodia en el Archivo General de Indias. Lo que se conserva es una reproducción de una publicación de 1966, pero sí nos consta que el contexto del mapa se encuentra en la unidad relacionada PATRONATO, 176, R.20, donde hay una carta de Pedro Salazar al Rey, acompañando la planta de la fortificación del puerto de la isla de San Juan, en que da cuenta de su viaje desde Lisboa y del estado en que se encontró la isla y su guarnición (San Juan de Puerto Rico, 10 de agosto de 1591).