Sevilla cuenta con alguna representación de su conjunto urbano excepcionalmente temprana: tal es la miniatura del Códice Emilianense del año 992, que, al evocarla como sede del II Concilio Hispalense, la muestra como un bloque amurallado a la vera de un río que cabe identificar con el Betis, el Guadalquivir, y que singulariza su identidad (Fernández y Galván, 2005). Esta no pasa de ser, sin embargo, una simple imagen icónica, una representación de carácter simbólico a modo de “idea” sin apenas atributos topográficos, en la línea de la cartografía del orbe cristiano medieval que tan distante se situó de las aportaciones científicas de la cultura clásica.

El giro fundamental en la cartografía se precipita desde el otoño de la Edad Media, cuando empiezan a sentarse las bases de las fórmulas modernas de la representación territorial y urbana de connotaciones topográficas. El ascenso de las ciudades, el fortalecimiento de los estados, el progreso científico-técnico y la cultura humanista propician la formación en el Renacimiento de nuevos géneros de la imagen urbana. Prestan una atención creciente a la identificación y definición de las particularidades de cada ciudad, aunque todavía sean muy frecuentes las obras de transición en que se combinan rasgos genéricos ideales con otros específicos, en una amalgama de medievalismo y modernidad. Así se interpretan para el caso de Sevilla una serie de vistas que se clasifican como “típicas” por la limitada especificidad de su imagen urbana (Posada y Peñalver, 2010). Entre estas podrían incluirse las maquetas del retablo mayor de la catedral hispalense de principios del XVI y también una serie de representaciones en pequeño formato de mediados del siglo del conjunto de Sevilla, como la miniatura de una Real Cédula de Carlos V que ofrece una visión de Sevilla como ciudad amurallada ideal entre las santas Justa y Rufina, pero a la vez dotada de atributos individualizadores como la catedral, el río, el puente de barcas y el arrabal de Triana. En esta línea híbrida, pero con matices topográficos dentro de su simplicidad, se inscriben igualmente las primeras estampas del recinto de la población que aparecen en los libros del humanista Pedro de Medina y obras coetáneas. Por esas fechas, cuando Sevilla incrementa su población y se va convirtiendo en una de las principales metrópolis de Europa, la imagen veraz de la ciudad comienza a cobrar carta de naturaleza, pero sin acercarse aún a la representación cartográfica.

Por entonces se decantan en el Occidente europeo las formulaciones propiamente cartográficas de la imagen urbana. Por un lado, surge la planta, el levantamiento medido, acotado y orientado, el “dibujo plano” de la ciudad cuyo exponente pionero es la planta de la ciudad de Imola trazada por Leonardo da Vinci hacia 1500. Son obras de estudiada abstracción técnica y matemática, herramientas de aplicación práctica asociadas a la ingeniería militar, la arquitectura, la administración, las obras públicas y el planeamiento. Solo desde los siglos XVII y XVIII empezarán a imponerse como formas de representación preferente de la ciudad, al compás de su paulatina aceptación más allá de los especialistas. Por otro lado, se difunde la vista de la ciudad tomada “a ojo” desde lejos, una visión global, realista y fácilmente inteligible, idónea para propósitos de prestigio y comercialización en el pujante mercado de la pintura, estampas y coleccionismo. En un paso que trasciende la visión a ras de suelo, se desarrolla una vía que, mediante el empleo de instrumental para la medición y la perspectiva, permite acuñar el artificio de una imagen “aérea”. Uniendo técnica y arte, realidad e ilusión, se despliega un “retrato” de la ciudad que refleja su esencia espacial en la proporción de sus partes y la descripción de sus componentes, según el modelo que establecen las vistas “a vuelo de pájaro” de autores sobre todo italianos y flamencos, desde los arranques del siglo XVI. Cristalizan así las llamadas “corografías”, que pretenden poner ante el espectador una imagen verosímil de la ciudad en su integridad. Hasta el siglo XVII prevalecen como la forma más divulgada de la imagen urbana de matiz cartográfico, con variaciones que van de las tomas a vista de pájaro a las plantas en perspectiva más o menos abatidas o cenitales, en las que se disponen las manzanas y el viario con alzados de edificaciones para recrear una impresión más realista. Con frecuencia, estas corografías, promovidas por autoridades, patrocinadores y editores, marcan el punto de partida de la cartografía histórica de las respectivas ciudades, tal como sucede con Sevilla.

Sevilla: de la vista topográfica al plano geométrico

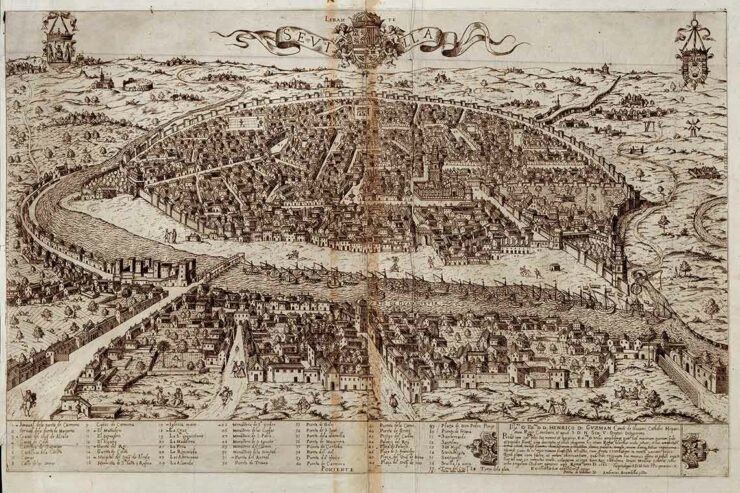

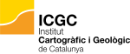

Los flamencos Anton van den Wyngaerde y Joris Hoefnagel aportan en la década de 1560 unos apuntes iniciales de la topografía sevillana, algunos trasladados luego al atlas urbano Civitates orbis terrarum. Además de bocetos parciales, Wyngaerde dibuja un esbozo de Sevilla y su contorno con la torre de la Giralda como hito central. Pero la primera representación de apreciables dimensiones de la ciudad al completo es la que se estampa en Roma en 1585, grabada por Ambrogio Brambilla y patrocinada por el conde de Olivares Enrique de Guzmán, vinculado a Sevilla por estirpe, cargos y posesiones. Es una perspectiva “de punto alto” que muestra la urbe amurallada a orillas de un río repleto de naves con el arrabal de Triana en la margen opuesta, fiel retrato de una de las grandes capitales de su tiempo, cuya riqueza y prestigio subraya un listado de importantes edificios. Como documento gráfico tiene un valor insustituible para apreciar un recinto que mantiene su estructura medieval, pero remozado en sus construcciones y espacios públicos. Fija, además, varias de las convenciones visuales que se repiten en numerosas representaciones posteriores, tanto vistas como planos de la ciudad: está captada desde el oeste, con el barrio de Triana y el río en primer término como referencia esencial, y se orienta al este, que queda en la parte superior de la imagen; el circuito urbano se dispone en el centro y ocupa la mayor parte del campo de visión, como un óvalo delimitado por el cinturón de murallas, dejando un estrecho margen periférico por el que se reparten arrabales, el arroyo Tagarete, los Caños de Carmona y algunos otros elementos del extrarradio cercano. Dotada de una abundante carga de información topográfica y urbana, esta estampa se convertiría en el arquetipo más difundido de la imagen de Sevilla en la Edad Moderna, en especial a través de la versión que se publicó en 1588 en el atlas de Civitates y sus secuelas.

Junto a estas imágenes, la casi totalidad de las demás representaciones generales de Sevilla de la época y las décadas siguientes consisten en vistas de pinturas y grabados más próximas a los terrenos del arte, que a los de la cartografía. Ante este hecho, se ha especulado acerca de las razones para explicar la ausencia de un plano geométrico para una ciudad de la población y categoría de Sevilla hasta una fecha tan avanzada como finales del siglo XVIII, cuando ya los iban teniendo tantas capitales europeas y otras ciudades españolas. A este respecto, consta que en el decenio de 1580 el arquitecto Cristóbal de Rojas pidió licencia para “sacar una discresión [descripción] y plano desta ciudad con todo su circuito para después poderla pintar y sacar al natural como lo andan otras ciudades en estampas”, pero se ignora si llegó a hacerlo, planteándose la hipótesis de que el supuesto plano de Rojas, de haberse ejecutado, podría haber servido de base al grabado de Sevilla de 1585 impreso en Roma, del que se desconoce la fuente del dibujo (Cabra, 1988: 99). Lo cierto es que las representaciones en planta, por lo general más técnicas, estaban en España asociadas por entonces sobre todo a proyectos de ingeniería militar, en plazas fuertes como Cádiz, Málaga o Almería, expuestas a las amenazas hostiles, situación que Sevilla no padecía. Otras plantas de ciudades españolas se levantaron en esos años por razones diferentes, como la Plataforma de Granada de Ambrosio de Vico, simbólica perspectiva grabada en 1600 por motivos religiosos, o la Topographia de la Villa de Madrid de Pedro Texeira de 1656, extraordinario plano mural concebido tanto para dignificar la capital regia de Felipe IV como para servir a su gobierno.

Se ha apuntado que la actividad de los cosmógrafos en la capital sevillana en relación con la Carrera de Indias podría haber estimulado la confección de su plano, pero los fondos del Archivo de Indias dejan claro que su producción se orientó solamente a las cartas náuticas y territorios de ultramar. Por otra parte, el gobierno municipal se ceñía a intervenciones concretas de obras a expensas de las Ordenanzas, sin que se considerase un planeamiento, tal como sucedería mucho después. Desde mediados del XVII, además, habría resultado superfluo considerar la necesidad de un plano para encauzar el crecimiento, pues, muy al contrario, la superficie edificada de Sevilla se redujo a causa de la crisis y la quiebra demográfica.

En este contexto de déficit cartográfico, cobra interés una imagen apenas conocida hasta hace poco que, a pesar de su modesta simplicidad y tamaño reducido, aporta un singular testimonio gráfico para los tiempos del auge histórico de Sevilla. Se trata del esquemático croquis de la ciudad inserto en un memorial de hacia 1602 y delineado por el navegante, cartógrafo y explorador al servicio de la corona francesa Samuel de Champlain, colonizador de Canadá y fundador de Quebec. Según él mismo escribió, durante una breve estancia hizo un dibujo de Sevilla “para representarla lo mejor que me ha sido posible”. Con intenciones próximas al espionaje, este inusual bosquejo se detiene en las referencias urbanas de mayor valor económico y estratégico: puertas y murallas, la Bolsa, la Casa de la Contratación, las Gradas o la Casa de la Moneda. Muy limitado en términos cartográficos, el croquis de Champlain del conjunto de la ciudad es, con todo, una excepción en el período, pues las producciones sobre Sevilla del siglo XVII hasta fines del XVIII no pasan de unos pocos croquis y planos parciales en los que, en todo caso, se van detectando algunos de los grandes temas que en lo sucesivo afloran de manera recurrente: proyectos de obras oficiales, abastecimiento de agua e infraestructuras, actuaciones hidráulicas en relación con el río y las riadas, ordenación de espacios públicos y ornato de la población, colonización de la periferia… Entre las piezas de la época en esta línea destaca por su depurada técnica de levantamiento y delineación, característica de los ingenieros militares, un plano de 1728 del sector sur de la ciudad para la nueva fábrica de tabacos, que, pese a su restringida cobertura parcial, proporciona una representación de una calidad desconocida hasta el momento en la cartografía sevillana. Más rutinarias en su factura son otras piezas de cronología cercana, como un deslinde de jurisdicciones de 1757 en el que, al menos, se adelanta un apunte de parte del perímetro y del entorno occidental de Sevilla.

![Figura 2. Siville, [Samuel de Champlain], hacia 1602. Fuente: Brief discours des choses plus remarquables que Samuel Champlain de Brouage á reconneues aux Indes occidentales, Codex Fr 1, 04684-5, f. 4. © John Carter Brown Library, Brown University, Providence, Rhode Island (USA). Figura 2. Siville, [Samuel de Champlain], hacia 1602. Fuente: Brief discours des choses plus remarquables que Samuel Champlain de Brouage á reconneues aux Indes occidentales, Codex Fr 1, 04684-5, f. 4. © John Carter Brown Library, Brown University, Providence, Rhode Island (USA).](http://rcg.cat/wp-content/uploads/2025/06/ibercarto24_FOG_fig02.jpg)

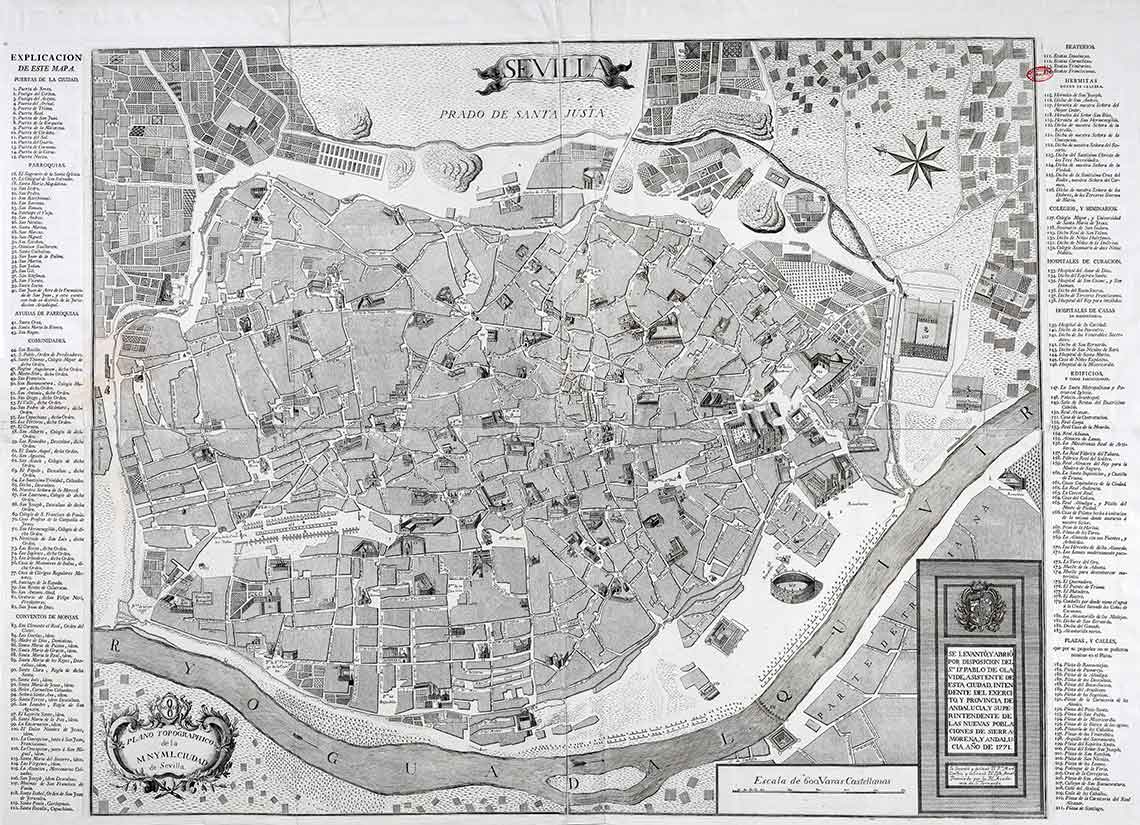

El “plano de Olavide” ofrece una exhaustiva representación del conjunto urbano, de una exactitud y escala sin precedentes, concebida por su promotor como instrumento de gobierno y modernización para las numerosas iniciativas de mejora (limpieza, alumbrado, pavimentación, división administrativa…) que preveía impulsar. Significa también el inicio de una cartografía oficial de la ciudad al completo, de la que estaba tan necesitada. Desde la óptica actual, constituye una fuente de valor inestimable para su conocimiento tanto en la época como en fechas precedentes, al acumular referencias de su estructura y edificaciones de tiempos muy anteriores, e, igualmente, para discernir su evolución como formación histórica hasta el presente. Murallas y puertas, manzanas, calles y plazas, edificios singulares, paseos, el puerto, el río Guadalquivir y el puente barcas se contemplan al detalle, si acaso con pequeñas desviaciones por zonas (Algarín, 2000). Se aprecia asimismo el crecimiento extramuros encabezado por instalaciones fabriles y militares, junto a la persistencia de un entorno de huertas y prados con el arroyo Tagarete. Secuela inmediata de este plano es el que termina Tomás López en 1788, con un grabado más refinado y la incorporación del barrio de Triana, de diversas obras para hacer frente a las riadas y de nuevos paseos a orillas del río. Con esta edición se culmina el empeño de Olavide, cuya efectividad queda demostrada por su vigencia como base cartográfica para la gran mayoría de los planos del conjunto de Sevilla hasta el segundo tercio del siglo XIX.

Los progresos del siglo XIX

Al igual que Sevilla, Granada, Málaga y otras capitales andaluzas se van dotando de planos equivalentes, en tanto que Cádiz cuenta ya con unos fondos cartográficos abundantes y variados. Una diversificación y multiplicación de la producción cartográfica que se acentúan en el siglo XIX, en virtud de la relevancia que se le concede y los progresos en los levantamientos y en los sistemas de representación y reproducción. Como preludio de futuras operaciones, los ingenieros geógrafos del ejército francés de ocupación trazan durante la Guerra de la Independencia un mapa del entorno de Sevilla que es una avanzadilla de modernidad por la innovadora sistemática de sus procedimientos cartográficos, muchos de los cuales se generalizarán más tarde, desde las técnicas del trabajo de campo a la orientación al norte, el uso de unidades del sistema métrico decimal o la codificación de los signos convencionales (Castañón y Puyo, 2008).

Hasta mediados del ochocientos, el incremento de mapas y planos de Sevilla, todos deudores del plano de Olavide, da lugar a varias líneas según los motivos de la representación y la responsabilidad de su realización. La primera de estas líneas corresponde a los planos de la capital y sus alrededores generados en la esfera municipal y relativos a cuestiones fiscales, dos de la mano del cosmógrafo Manuel Spínola de la década de 1820 (Fajardo, 2016) y otro del arquitecto Manuel Galiano del decenio siguiente. Obras manuscritas, cuya traza al estilo tradicional contrasta con la del mapa territorial francés, contienen la novedosa aportación de una imagen pormenorizada de la periferia urbana, salpicada de caminos, huertas y edificios aislados que en muchos casos marcarían ejes y zonas de la expansión venidera (Díaz, Gámiz y Valor, 2019). Incorporan, además, junto con otras actuaciones menores, el ensanche hacia el sur a lo largo de los nuevos paseos de Cristina y las Delicias, dos de las intervenciones más significativas del programa de reformas urbanas que impulsó durante su mandato como asistente entre 1825 y 1833 el ilustrado José Manuel de Arjona, a quien se debe el encargo de los planos de Spínola.

Otra de las series de planos de estos años tiene un origen y una finalidad muy diferentes. Se trata de varios croquis del perímetro y el casco formados por oficiales del Cuerpo de Ingenieros Militares con las defensas de la ciudad y sus edificaciones castrenses y públicas. Resultan indicativos de cómo hasta prácticamente 1868 la principal responsabilidad en la confección de la cartografía de Sevilla radicaba todavía en el estamento militar, por su condición de plaza amurallada y sede de capitanía (Muro, 2017). Particular interés tienen en estos croquis el detalle del estado de las murallas y las rondas adyacentes, y de manera especial, el inventario de edificaciones destinadas a usos públicos después de la desamortización eclesiástica, mostrando la honda alteración que esta acarreó en la configuración funcional del paisaje urbano. El titulado Plano del perímetro e inmediaciones de la Plaza de Sevilla…, firmado en 1847 por el coronel Benito León y dibujado por José de Zayas, es buen ejemplo de esta clase de obras, en que la ciudad levítica que aún predominaba en el plano de Olavide denota su retroceso tres cuartos de siglo más tarde.

Síntoma de nuevos tiempos, el aumento de la circulación de viajeros, la formación de un mercado local y las nuevas técnicas de reproducción de imágenes, como la litografía, que abaratan la impresión cartográfica y propulsan su difusión, redundan en la exitosa aparición del género de los planos divulgativos. Surgen como complemento gráfico, cada vez más demandado, de libros de viajes, guías de forasteros, callejeros y otras publicaciones, así como manejables estampas sueltas presentadas en estuches y carpetillas. Sevilla, reconocido polo de atracción de visitantes en rápido ascenso desde la época romántica, se incorpora pronto a esta corriente mediante planos de producción local y foránea. En 1786 el ilustrado Antonio Ponz inserta ya una miniatura del plano de Olavide en las páginas de su Viage de España, en 1823 el francés Donnet incluye una pequeña planta de Sevilla en su mapa viajero de España y Portugal, pero es el polifacético autor José Herrera Dávila quien da auténtica carta de naturaleza al plano comercial de la ciudad al reproducir a formato mayor en su guía de la población de 1832 su propia versión del plano de Manuel Spínola. La contribución de Herrera Dávila al plano divulgativo culmina con su plano de Sevilla en litografía de 1848. De escala algo inferior a los de Olavide y Tomás López, en los que se apoya, es también de notable dimensión e interés topográfico, con el aliciente añadido de incorporar un croquis de las afueras y las reformas llevadas a cabo en el casco y la periferia, ofreciendo una sintética lectura del pausado, pero apreciable, cambio de la urbe hispalense desde finales del siglo XVIII.

En las ciudades en expansión de la era industrial, la cartografía se impone como un recurso indispensable para un amplio abanico de funciones. Parte de su producción es asumida por organismos de las administraciones central y local para alcanzar los niveles necesarios de escala y corrección geométrica, mientras que en paralelo se desarrolla una corriente de iniciativas privadas y variada cartografía temática. A mediados del XIX, Sevilla carece todavía de un plano oficial de calidad y escala. De hecho, cuando hace falta, es frecuente que se recurra a los planos comerciales para adjuntarlos a informes y otros documentos, como las memorias referentes a las inundaciones. Ante esta carencia, son varios los ofrecimientos de particulares vinculados a la actividad cartográfica que proponen al Ayuntamiento su elaboración, mas sin llegar a un acuerdo: en 1847 Herrera Dávila, en 1857 el reconocido Francisco Coello, en 1863 el también militar e ingeniero Joaquín Pérez de Rozas, que había levantado excelentes planos de varias ciudades… Las disposiciones de 1846, 1848 y otras subsiguientes que prescriben la obligatoriedad de levantar planos topográficos de las poblaciones más importantes por los municipios, y que se repiten hasta la década de 1920, se difuminan con escasos resultados tangibles. Es cierto que desde 1847 el arquitecto municipal Balbino Marrón trabaja en un plano general del casco y los arrabales que, por falta de recursos y otros motivos, sufre continuas interrupciones y a cuya labor se suma el arquitecto Eduardo García Pérez; pero no se ha podido localizar su original, terminado al parecer en 1865 (Linares, 2016). Esta ausencia de plano general podría relacionarse con el pragmático expediente habitual de recurrir a reformas e intervenciones parciales sobre la extensa superficie de suelo disponible dentro de la ciudad histórica para absorber el crecimiento hasta el filo del siglo XX, en lugar de a una planificación de ensanches según la práctica corriente en grandes ciudades (González Cordón, 1985). El plano y el plan regulador a gran escala de Sevilla se obvian como necesidad urgente por parte del municipio, y en cambio se genera una abundante cantidad de planos sectoriales de ordenación, alineaciones, rectificaciones y loteos, que hoy forman un rico fondo de cartografía histórica preservado en la Gerencia Municipal de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla.

![Figura 4. Plano de Sevilla, [Cuerpo de Estado Mayor, comandante Pedro García Falces, teniente Luis Moncada], 1870. Fuente: Cartoteca del Centro Geográfico del Ejército (Madrid), Ar. G-T.7-C.2-430. Figura 4. Plano de Sevilla, [Cuerpo de Estado Mayor, comandante Pedro García Falces, teniente Luis Moncada], 1870. Fuente: Cartoteca del Centro Geográfico del Ejército (Madrid), Ar. G-T.7-C.2-430.](http://rcg.cat/wp-content/uploads/2025/06/ibercarto24_FOG_fig04.jpg)

Un grado equivalente de calidad y precisión, pero con un considerable incremento de escala, tienen, por su parte, los mapas y planos de Sevilla que elabora el Instituto Geográfico a partir de levantamientos que así mismo responden a las técnicas cartográficas más modernas del momento (Capdevila, 2017). El deslinde del término que ejecutan sus topógrafos en la década de 1870 da una precisa medida del ámbito municipal, y las 75 hojas que, por sectores de manzanas, se delinean a escala 1:2.000 en dos fases de levantamientos entre 1894 y 1908 componen la cartografía urbana básica más fidedigna con que va a contar la capital hispalense en lo sucesivo y en la que se apoyarán como referencia otras producciones posteriores. En sus minuciosos trazados se aprecian la compleja fisonomía del entramado del casco antiguo y aspectos de tanta riqueza histórica como la toponimia, reseñada con puntualidad exhaustiva a lo largo de calles y plazas.

Al lado de estas obras de organismos estatales en que se alcanza un elevado perfeccionamiento de la cartografía urbana de Sevilla y su entorno territorial, desde la segunda mitad del siglo XIX proliferan también las auspiciadas por otras entidades públicas y las de iniciativa privada de sociedades y empresas, editores y una variedad de autores. Son planos de carácter técnico y científico, representativos, divulgativos, turísticos, la mayoría impresos en litografía, técnica con la que se empieza a incorporar el color, salidos por lo general de talleres locales, de los que hay ya varios de acreditada solvencia en la ciudad. Manuel Álvarez-Benavides, de estrechas relaciones con el Ayuntamiento, firma una serie de planos de Sevilla desde 1853, trazados sobre una base convencional que va actualizando en ediciones sucesivas, hasta publicar en 1868 el de mayor corrección, basado en el plano inédito del arquitecto municipal Balbino Marrón y sus colaboradores (Linares, 2016).

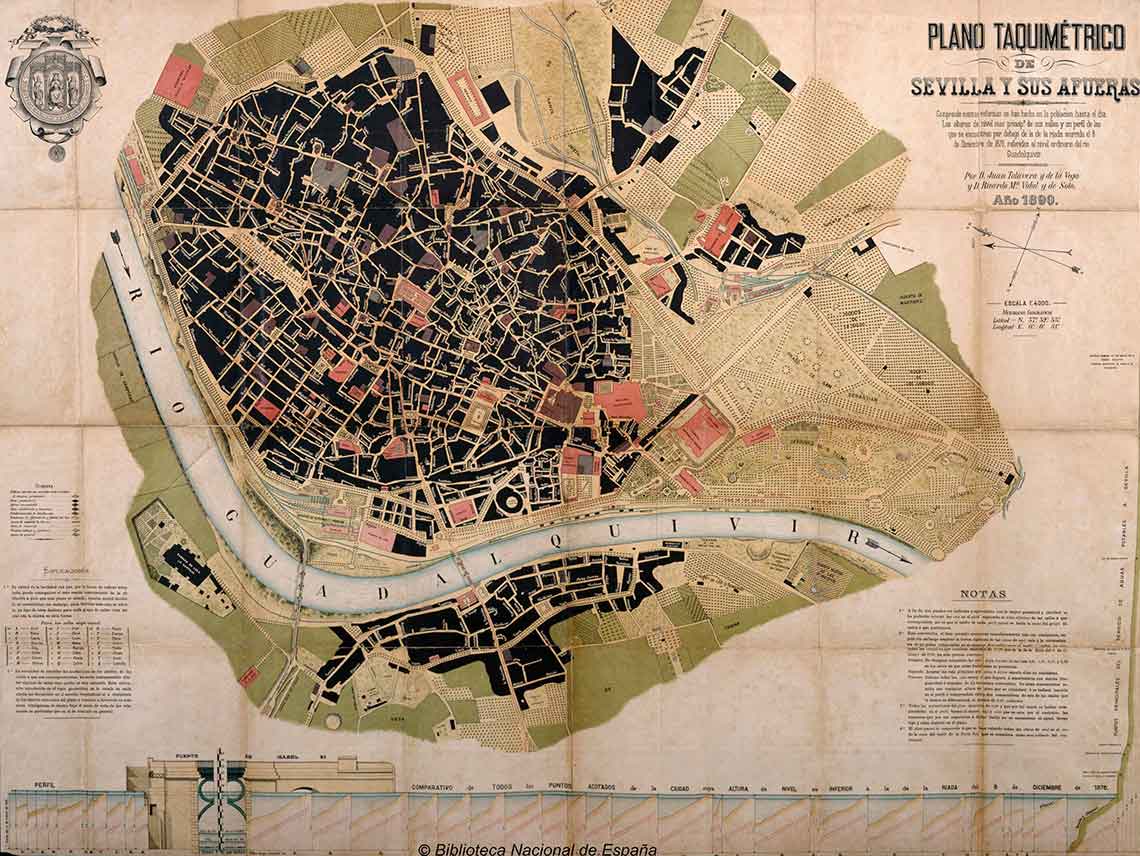

En la diversificación de cartografía temática concerniente a Sevilla que se consolida al trascurrir el siglo XIX, se señala la que requieren las grandes obras públicas e infraestructuras de servicios que se desarrollan desde entonces (obras hidráulicas, ferrocarril, abastecimiento de aguas, alcantarillado, transporte público, alumbrado, gas, electricidad), planos de estudios y proyectos tendentes a representar la ciudad en su conjunto que corren a cargo de los técnicos de las entidades interesadas y compañías concesionarias, como los ingenieros Jaime Font, Francisco Coello, L. M. Stoffel y otros, de quienes consta la autoría de diversos documentos cartográficos. De modo notorio figura además la cartografía referente al puerto y sus operaciones de mejora y ampliación, y la que atañe al fenómeno de las inundaciones del Guadalquivir, en un período en que estas alcanzan inusitada frecuencia y devastadora magnitud (1876, 1881, 1892…). Los planos en conexión con las riadas llegan a formar un capítulo propio en la cartografía histórica de Sevilla, con ejemplos en los que se recogen los niveles alcanzados por las aguas y las medidas para contenerlas. Destacan los del arquitecto Juan Talavera y de la Vega, y en especial, su plano taquimétrico de 1890, de original estética a color con una minuciosa información de las cotas en los distintos sectores de la población con objeto de evaluar su exposición a las crecidas, y el plano general con el proyecto de defensa de Sevilla contra las inundaciones del ingeniero Sanz y Larumbe, de 1900, cuya ejecución se dilataría hasta mediados del siglo. También tiene un esclarecedor propósito científico, pero esta vez en el campo de la demografía y la salud, el innovador plano de Sevilla de 1881 que el doctor Philip Hauser propone como herramienta gráfica para sintetizar el panorama higiénico-sanitario de la población, haciendo una llamada de atención sobre la inaplazable urgencia de remediar su precario estado. Un problema de primera magnitud para la definitiva modernización de la capital sevillana, cuya población pasa de 85.000 habitantes a fines del XVIII a casi 150.000 en 1900, que finalmente tratan de resolver diversos proyectos, dotados de un sustancioso correlato cartográfico, a la llegada del siglo XX.

Otras facetas de cartografía temática en las que Sevilla adquiere una presencia creciente son las que corresponden a los planos divulgativos de diversa índole. La ciudad es un motivo recurrente en las cada vez más numerosas guías turísticas ilustradas con planos de finalidad práctica, simplificados para facilitar su manejo y focalizados en el casco histórico y el área monumental, en los que se subrayan los lugares de visita y se recogen servicios y utilidades como el ferrocarril o las líneas de tranvías. De sucinta concepción utilitaria, insertos entre las páginas de ediciones locales y de prestigiosas editoriales extranjeras, ponen de manifiesto el relieve de la capital andaluza como destino del turismo. De concepción muy cercana, Sevilla se encuentra también representada en el plano publicitario, modalidad en que la planta urbana se rodea de anuncios de toda clase de negocios, proyectando una dinámica imagen de modernidad, como se observa en el plano “industrial y comercial” de Sevilla del editor barcelonés Juan Calvet de 1883 (Montaner, 2014). De carácter divulgativo son además otros planos de cuidada terminación gráfica y una importante información del callejero, como el de Antonio de Padura y Antonio de la Vega-Campuzano de 1891, que aspiran a cubrir la inexistencia de un plano oficial representativo de la ciudad.

El siglo XX y la cartografía histórica de Sevilla

El acrecentamiento de la cartografía de Sevilla se intensifica en el siglo XX. En el contexto de la aplicación de la cartografía a múltiples utilidades, la representación cartográfica se convierte en instrumento y testimonio de la transformación de la ciudad. Bajo la presión del crecimiento de la población, que rebasa los 300.000 habitantes en 1940, y con el acicate de la celebración de un magno certamen internacional, que se materializa en la Exposición Iberoamericana de 1929, la ciudad se somete a una profunda renovación y rompe sus límites tradicionales del casco histórico y la periferia inmediata, para expandirse en amplios ensanches exteriores. En este siglo, Sevilla consigue dotarse, al fin, de un plano oficial general, moderno y a gran escala, bajo el sello del Ayuntamiento y el Instituto Geográfico, así como de la correspondiente cartografía territorial de su entorno, obras que contribuyen y sirven de base a otras muchas producciones derivadas. En este marco se señalan, en primer lugar, los numerosos planos asociados a los grandes proyectos urbanísticos y de obras públicas que se promueven en la época. En segundo lugar, se asiste a la publicación de un abundante volumen de planos generalistas, turísticos, divulgativos y promocionales. Destaca, por último, la representación cartográfica de Sevilla desde el punto de vista estratégico, en producciones de servicios militares del país y de potencias extranjeras.

En lo tocante a proyectos de planificación y actuaciones urbanísticas, se cuenta el croquis con el proyecto de reforma interior del casco del arquitecto José Sáez y López de 1895, dibujado todavía, lo cual no deja de resultar sorprendente, sobre la copia de un plano de edición comercial publicado poco antes. A este croquis le suceden numerosos planos parciales y de alcance general con las propuestas urbanísticas, entre otras, de M. Sánchez-Dalp, S. Zuazo o la de 1918 del arquitecto Juan Talavera y Heredia, en la que integra la ordenación de los terrenos al este de la ciudad adelantada por Aníbal González, el ensanche hacia el sur con el recinto de la exposición y un esquema de urbanización del sector ribereño de los Remedios. Proliferan así mismo los planos de infraestructuras, de las obras de defensa de las riadas y del gran plan de obras del puerto del ingeniero Luis Moliní para la construcción de la corta de Tablada y el canal de Alfonso XIII, terminado en 1929 y de notable impacto en toda la planimetría sevillana. En este apartado técnico concurren, además, los planos de las redes de saneamiento y abastecimiento de aguas que se repiten desde los comienzos del siglo y que son reflejo de la modernización de estas dotaciones vitales (Aparicio y Marchena, 2011).

![Figura 6. Sevilla, Instituto Geográfico y Catastral, [1945]. Fuente: Colección privada. Figura 6. Sevilla, Instituto Geográfico y Catastral, [1945]. Fuente: Colección privada.](http://rcg.cat/wp-content/uploads/2025/06/ibercarto24_FOG_fig06.jpg)

En el horizonte de la cartografía divulgativa y turística, este período es también especialmente prolífico para Sevilla. Sueltos como láminas y desplegables, incluidos en atlas didácticos y comerciales, en guías de España y de la ciudad de edición local, nacional y extranjera, anexos a folletos, programas y otros impresos, se publican innumerables planos de la ciudad, varios de ellos de notable factura por su imaginativo diseño y matiz artístico, como el monumental de A. Guichot, el de la atractiva edición a todo color de Alberto Martín (Montaner, 2017) o el de la guía Michelin de 1936. A menudo amplían su rango de cobertura del casco a las áreas del crecimiento moderno, como Nervión, y, en particular, al parque de María Luisa y el recinto del certamen expositivo, que aparecen punteados ya de los monumentos regionalistas de la plaza de España y los pabellones.

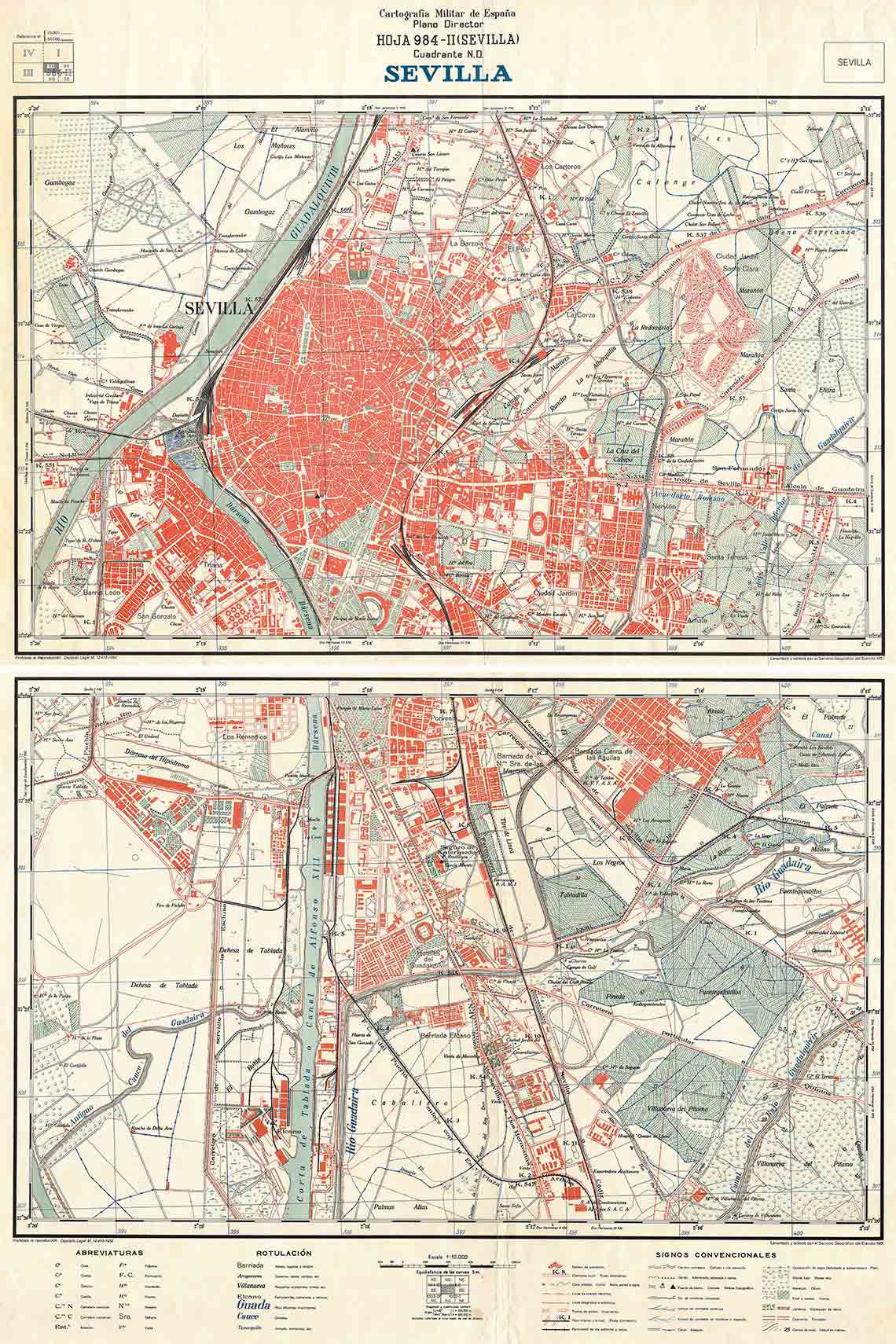

Junto a estos planos destinados al público general contrastan otros que se caracterizan, precisamente, por lo contrario, por su estricto uso restringido: son los planos y mapas de Sevilla que elaboran los servicios cartográficos militares, al ser una de las principales ciudades españolas y, por tanto, de obligado interés estratégico, en el cambiante contexto geopolítico que va de la Segunda Guerra Mundial a la Guerra Fría. Se significan, en general, por la claridad del trazado y un acabado técnico sin concesiones. Con representaciones de la ciudad y su entrono en las que se puede apreciar nítidamente su evolución urbana en una etapa de rápido crecimiento, ofrecen distintas variantes, desde la sintética información del plano de 1943 del ejército norteamericano, en el que solo se marcan los elementos de mayor importancia (ejes de comunicaciones, depósitos, centrales de energía…) (Urteaga, Nadal y Muro, 2000), al riguroso detalle topográfico del Plano Director del Servicio Geográfico del Ejército español de 1961, hasta el despliegue de datos gráficos y textuales del plano de

Sevilla del Estado Mayor Central de la URSS publicado en 1977, en cuyo ángulo superior se estampilla en tipografía cirílica la advertencia de “secreto” (Cortés, 2016; Davies y Kent, 2017). Con su indudable carga de historia, estos planos cierran el recorrido por la cartografía histórica de Sevilla, acercándose a unas fechas no tan lejanas en las que también se publica, como si fuera una paradójica vuelta de tuerca hacia el pasado, una perspectiva del núcleo monumental dibujada por José Loeches que pone ante la mirada una visión de la ciudad similar a la que se hiciera siglos atrás en sus primeros “retratos” de interés topográfico.

Cartografía histórica de Sevilla: proyecto de síntesis y difusión

El recorrido por la cartografía histórica de Sevilla expuesto en los párrafos anteriores procede, a grandes rasgos, de la publicación Sevilla, cartografía histórica. Planos y mapas, siglos XVI al XX (Olmedo, 2022), resultado principal del proyecto desarrollado por el autor de estas líneas y la empresa Indexa Geodata con un equipo de colaboradores (A. García Mancha, J. García Trujillo, J. Cortés, M. Regidor, M. Fernández). Dicho proyecto fue promovido y financiado por el Área de Patrimonio Municipal e Histórico Artístico del Ayuntamiento de Sevilla en el año 2022.

Como antecedentes para el conocimiento de la cartografía histórica sevillana se contaba, por un lado, con el excelente estudio de J. Cortés, M.ª J. García y F. Zoido presentado en una carpeta con una selección de planos y publicación anexa, impreso en 1985 y en una nueva edición ampliada en 1992. Por otro, para completar el panorama había que recurrir a un variado repertorio de publicaciones, algunas centradas en aspectos cartográficos y la mayoría dedicadas a temas tangenciales (iconografía local, arquitectura, urbanismo…), en los que la cartografía podía estar presente. Respecto a los requerimientos para la investigación, a su vez, los potenciales fondos de interés se repartían en numerosas localizaciones de bibliotecas, archivos y colecciones, a menudo distantes. No obstante, la creciente accesibilidad en remoto a los materiales de cartotecas españolas y extranjeras, la disponibilidad de bibliotecas digitales y la existencia de potentes recursos de búsqueda por vía telemática, como el buscador de cartografía histórica del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, planteaban la oportunidad y posibilidad de acometer de modo factible y asequible una revisión y síntesis del patrimonio cartográfico concerniente a Sevilla para fomentar su conocimiento y difusión.

En este marco de referencia se planteaba un proyecto bajo los siguientes parámetros:

- Elaborar una síntesis selectiva de la cartografía histórica de la ciudad de Sevilla en su conjunto y del territorio de su término. Quedarían excluidos los materiales de cobertura espacial parcial.

- Incrementar los fondos ya conocidos con la aportación de materiales novedosos adicionales, susceptibles de identificarse en el rastreo de cartotecas y otras entidades.

- Obtener imágenes de los materiales seleccionados de calidad suficiente para propósitos de estudio y divulgación.

- Canalizar la comunicación de la cartografía histórica a través de una combinación de medios y vías telemáticas para potenciar su conocimiento, difusión y valoración patrimonial.

El proyecto se desarrolló durante el año 2022 y se materializó en una serie de resultados, tanto de investigación y estudio, como de comunicación y difusión, que han puesto de manifiesto los profundos cambios que se han producido en las cartotecas y el avance muy notable en el tratamiento de sus fondos, digitalización y accesibilidad. De manera sumaria, las realizaciones del proyecto de cartografía histórica de Sevilla pueden agruparse en los siguientes puntos:

- Elaboración de un catálogo de 60 planos y mapas de la ciudad de Sevilla y de su término, junto con algunas vistas de interés topográfico, del siglo XVI al XX, procedentes de cartotecas, bibliotecas y archivos nacionales y extranjeros.

- Confección de un fondo de imágenes en alta resolución de los materiales del catálogo de cartografía, junto con otros adicionales identificados en el curso del proyecto.

- Producción de una publicación transmedia (edición impresa, edición digital, página de internet) con artículos sobre la cartografía histórica de Sevilla y 60 fichas de la selección de planos, mapas y vistas.

- La edición consta de 168 páginas. La edición impresa es de formato medio y la digital en PDF se puede consultar y descargar desde el portal de internet del Ayuntamiento de Sevilla, en el enlace siguiente: https://www.sevilla.org/cartografia-historica/catalogo-de-cartografia-historica

- Se puso asimismo en funcionamiento un recurso específico en la web del Ayuntamiento de Sevilla con un buscador con iconos y títulos para la selección de 60 piezas y para la recuperación de sus fichas e imágenes, aptas estas últimas para su ampliación, descarga y enlace con las instituciones depositarias, en caso de que tuviesen los recursos correspondientes.

Bibliografía

- ALGARÍN VÉLEZ, I. (2000): Método de transcripción y restitución planimétrica. Su aplicación al estudio del plano de Sevilla de 1771 mandado levantar por disposición del Sr. D. Pablo de Olavide, asistente de esta ciudad. Sevilla, Universidad de Sevilla y Fundación Focus.

- APARICIO CARRILLO, M. D. y MARCHENA GÓMEZ, M. J. (2011): 100 planos de EMASESA. Sevilla, EMASESA Metropolitana.

- CABRA LOREDO, M.ª D. (1988): Iconografía de Sevilla. 1400-1650. Madrid, Ediciones El Viso.

- CAPDEVILA, J. (2017): “Los planos de población en los levantamientos topográficos del Instituto Geográfico Nacional”. Historia de la cartografía urbana en España: Modelos y realizaciones. Madrid, Centro Nacional de Información Geográfica, pp. 311-332.

- CASTAÑÓN, J. C. y PUYO; J.-Y. (2008): “La cartografía realizada por el ejército napoleónico durante la guerra de la Independencia”. Madrid 1808, guerra y territorio. Madrid, Ayuntamiento de Madrid, pp. 67-108.

- CORTÉS JOSÉ, J., GARCÍA JAÉN, M.ª J. y ZOIDO NARANJO, F. (1992): Planos de Sevilla. Colección histórica (1771-1918). Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla.

- CORTÉS JOSÉ, J. (2016): La cartografía urbana del Estado Mayor del Ejército de la Unión de Repúblicas Soviéticas: Andalucía. Texto de conferencia inédito, [Sevilla].

- DAVIES, J. y KENT, A. J. (2017): The Red Atlas. How the Soviet Union secretly mapped the World. Chicago, The University of Chicago Press.

- DÍAZ ZAMUDIO, T., GÁMIZ GORDO, A. y VALOR PIECHOTTA, M. (2019): “La periferia urbana de Sevilla en un plano inédito de Manuel Spínola (1827)”. Estudios Geográficos, 80 (286), enero-junio, e003, pp. 1-20.

- FAJARDO DE LA FUENTE, A. (2016): “Una primicia cartográfica: Los planos manuscritos de las principales ciudades de la Intendencia de Sevilla mandados levantar por el Asistente Arjona (1825-27)”. Cuadernos de los Amigos de los Museos de Osuna, 18, pp. 37-44.

- FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, E. y GALVÁN FREILE, F. (2005): “Un ejemplo de topografía urbana en el siglo X: la visión de la ciudad de Sevilla en el códice Emilianense”, Homenaje a Joaquín González Vecín. León, Universidad de León, pp. 137-147.

- GONZÁLEZ CORDÓN, A. (1985): Vivienda y ciudad: Sevilla 1849-1929. Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla.

- LINARES GÓMEZ DEL PULGAR, M. (2016): Balbino Marrón y Ranero. Arquitecto municipal y provincial de Sevilla (1845-1867). Sevilla, Diputación de Sevilla.

- MONTANER, C. (2017): “Los mapas de ciudades españolas en las publicaciones de la editorial Alberto Martín”. Historia de la cartografía urbana en España: Modelos y realizaciones. Madrid, Centro Nacional de Información Geográfica, pp. 519-542.

- MONTANER, C. (2014): “Mapes publicitaris de ciutats industrials: la iniciativa de Calvet i Boix (1879-1890)”. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, núm. 77, jun., pp. 133-150.

- MURO, J. I. (2017): “La representación de la ciudad en la topografía militar”. Historia de la cartografía urbana en España: Modelos y realizaciones. Madrid, Centro Nacional de Información Geográfica, pp. 167-190.

- OLLERO LOBATO, F. y EXPÓSITO ESCALONA, C. (2021): 250 años de la creación del Plano de Pablo de Olavide en Sevilla (1771-2021). Sevilla, Fundación de Municipios Pablo de Olavide.

- OLMEDO GRANADOS, F. (dir.) (2022): Sevilla, cartografía histórica. Planos y mapas, siglos XVI al XX. Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla.

- POSADA SIMEÓN, J. C. y PEÑALVER GÓMEZ, E. (coords.) (2010): Cartografía histórica en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Sevilla: Universidad de Sevilla.

- URTEAGA GONZÁLEZ, J. L. y NADAL PIQUÉ, F. (eds.) (2017): Historia de la cartografía urbana en España: Modelos y realizaciones. Madrid, Centro Nacional de Información Geográfica.

- URTEAGA, L. y MAGALLANES, L. (2017): “Los planos urbanos del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército (1865-1900)”. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales [en línea], Barcelona: Universidad de Barcelona, 30 de abril, vol. XXI, n. 564, pp. 1-26.

- URTEAGA, L., NADAL, F. y MURO, J. I. (2000): “Los mapas de España del Army Map Service, 1941-1953”. Ería, 51, pp. 31-43.