1. Antecedentes del catastro topográfico parcelario

A partir del siglo XVIII se producen en el territorio peninsular sucesivos intentos de abandonar el sistema fiscal del Antiguo Régimen, las llamadas “Rentas Provinciales”, bastante injustas y poco productivas. La idea era sustituirlo por un sistema tributario que reflejara de manera más precisa la realidad y que fuera mucho más justo, igualitario y equitativo, que además comprendiera todas las rentas, y que estuviera basado esencialmente en la propiedad de la tierra. Para ello, resultaba primordial que el nuevo modelo fiscal gravitara sobre un sistema de información territorial fundamentado en la parcela, ya que es evidente la necesidad del conocimiento preciso del territorio para tomar las decisiones adecuadas en muchos ámbitos. Por esta razón, el Catastro pasa a ser un instrumento del Estado, debe afectar a todo el territorio y debe estar elaborado por agentes estatales (El Catastro: del archivo a internet…, p. 15).

Estos intentos tuvieron un resultado dispar, pudiendo considerase algunos como fallidos y otros más exitosos.

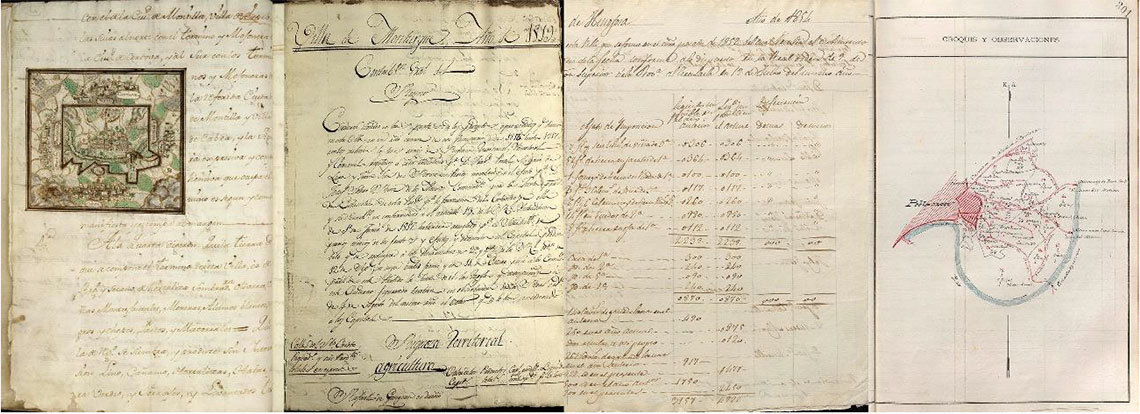

Entre los primeros podemos destacar el Catastro de Ensenada para la imposición de la Única Contribución, realizado entre 1750 y 1756, que pese al magnífico legado que nos dejó para el conocimiento del territorio de la Corona de Castilla, la realidad es que su objetivo final que era la reforma fiscal, nunca se llevó a cabo. La Contribución General del Reino, de Garay, de 1817, da lugar al Catastro de 1818 que sólo llegó a realizarse en algunos municipios. La Ley de Medición del Territorio de Coello, de 1859 que pretendía la confección de un catastro parcelario coordinado con el mapa topográfico de España, supuso un giro importante en el momento de su implantación pero el proyecto fue desmantelado en 1866.

Entre los segundos subrayaremos el Catastro de Patiño en los territorios de la Corona de Aragón en 1715, que proponía una exacción proporcional a la riqueza de cada contribuyente, y se mantuvo vigente hasta mitad del siglo XIX. La Contribución de Inmuebles, Cultivo y Ganadería surgida de la reforma fiscal de Alejandro Mon en 1845, da lugar a los Cuadernos de Riqueza y Amillaramientos, que permitieron el establecimiento de esa fiscalidad común con un completo sistema tributario que comprendía todas las rentas, aunque con la contrapartida negativa del consabido fraude y ocultación de la realidad al estar basados en las declaraciones de los contribuyentes. La Ley de Rectificación de Amillaramientos de 1895 da lugar al Catastro de Masas de Cultivo y Clases de Terreno que con un papel más importante de los ingenieros en la revisión de las cartillas de evaluación, se marca como objetivo la detección de las ocultaciones logrando un gran éxito en las provincias andaluzas en las que se aplica a modo de prueba, con detecciones de más del 30% de la riqueza inmobiliaria, lo que lleva a su extensión al resto del territorio (excepto País Vasco y Navarra).

2. La Ley de Catastro topográfico parcelario de 1906. Fases de realización

Tras estas experiencias, por fin el 23 de marzo de 1906 se aprueba la Ley de Catastro Parcelario, publicada en la Gaceta de Madrid del día 27 de marzo de 1906.

Le ley prevé la realización del catastro en dos fases: la primera un Avance Catastral, con fines exclusivamente tributarios, y la segunda el Catastro Topográfico Parcelario, en el que se formaría el plano topográfico completo de todas las parcelas, con fines no sólo económicos sino también jurídicos, persiguiendo “la descripción literal y gráfica de las parcelas rústicas y forestales, pertenencias mineras, solares, edificios, salinas, etc.” (art. 2).

El Avance Catastral se desarrolla desde 1906 hasta aproximadamente 1925, fecha en que se dicta una nueva ley de Catastro Parcelario Jurídico de España, que implicaba unas mediciones mucho más precisas, aunque la falta de presupuesto y la oposición de la oligarquía terrateniente durante la Dictadura de Primo de Rivera, llevan a la paralización de este proyecto, que se retoma brevemente durante la República con la Ley de 1932, viéndose frenado de nuevo por la guerra civil.

A partir de 1941, la Ley de Ordenación de la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria vuelve al espíritu de la ley de 1906 con lógicas modificaciones, y durante casi tres décadas se completa el Avance y se realizará el Catastro Topográfico Parcelario, así como su conservación y rectificación progresiva, llevado a cabo por el Servicio de Conservación de Catastro, constituyendo una representación gráfica precisa de la realidad parcelaria de gran valor histórico.

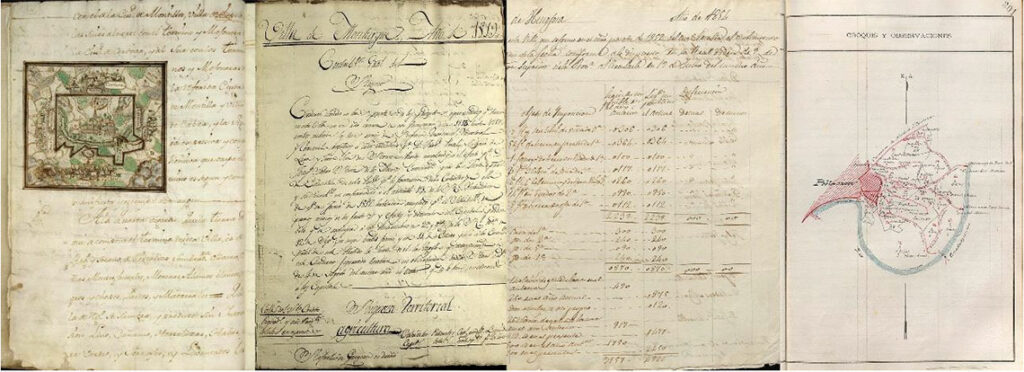

2.1. El avance catastral

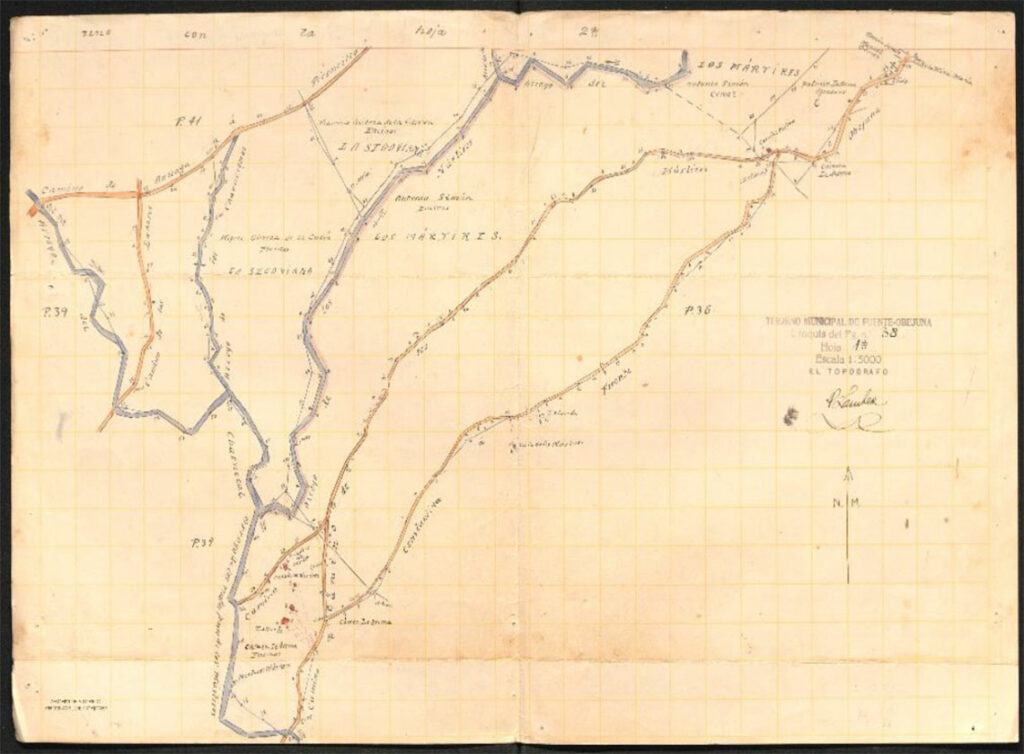

Fue realizado a partir de 1906, hasta su interrupción en 1925, completándose a partir de 1941. Constaba de dos partes, la planimétrica (desarrollada por el Instituto Geográfico y Estadístico) y la agronómica (por el Servicio de Catastro del Ministerio de Hacienda). Se partía de los planos a escala 1:25000 de los términos municipales sobre los que se trazaban las vías terrestres y fluviales y las líneas más importantes que delimitaban los polígonos de forma natural. Tras ello, los peritos realizaban el trabajo de campo dividiendo los polígonos, anotando los datos de cada parcela, y haciendo un levantamiento rápido del croquis a mano alzada, sin escala aunque mostrando la toponimia.

El objetivo era conseguir “el plano de cada término municipal con las líneas de sus límites jurisdiccionales… Dentro de esa línea se situarían los polígonos topográficos” (Ley 1906, art. 5) Las informaciones se contrastaban con las declaraciones de los propietarios y posteriormente quedaban incorporados al “registro fiscal”, con las parcelas relacionadas ordenadas por polígonos con el nombre del propietario y todos los datos. Para todo ello se confeccionan las hojas declaratorias, las hojas catastrales y las cédulas de propiedad.

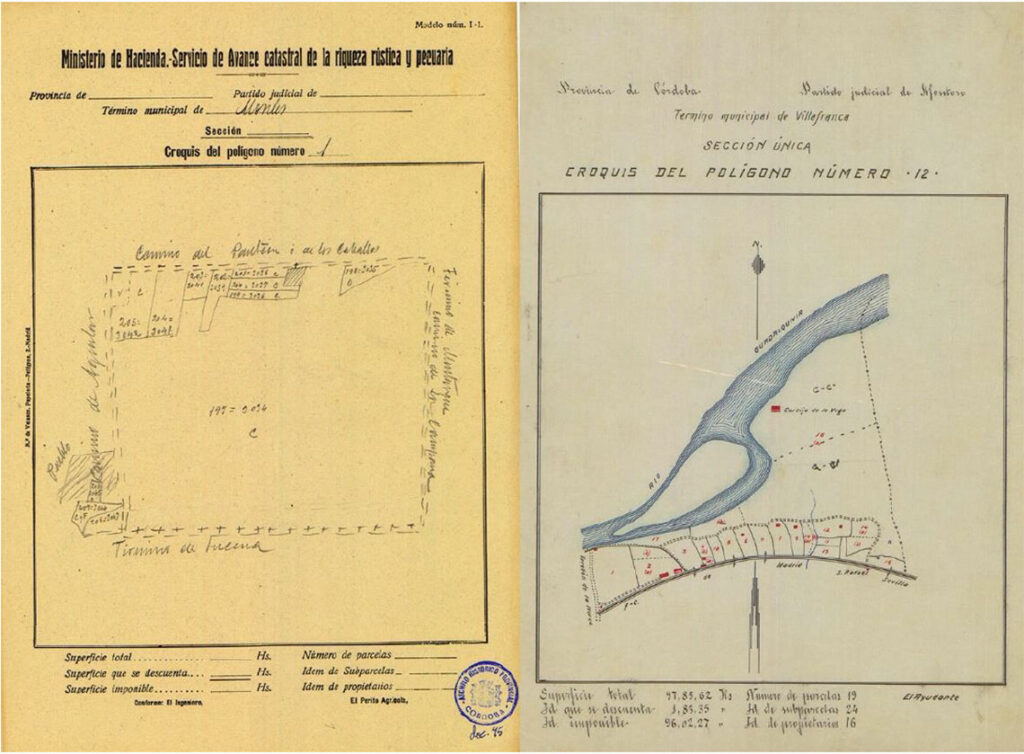

2.2. El catastro topográfico parcelario

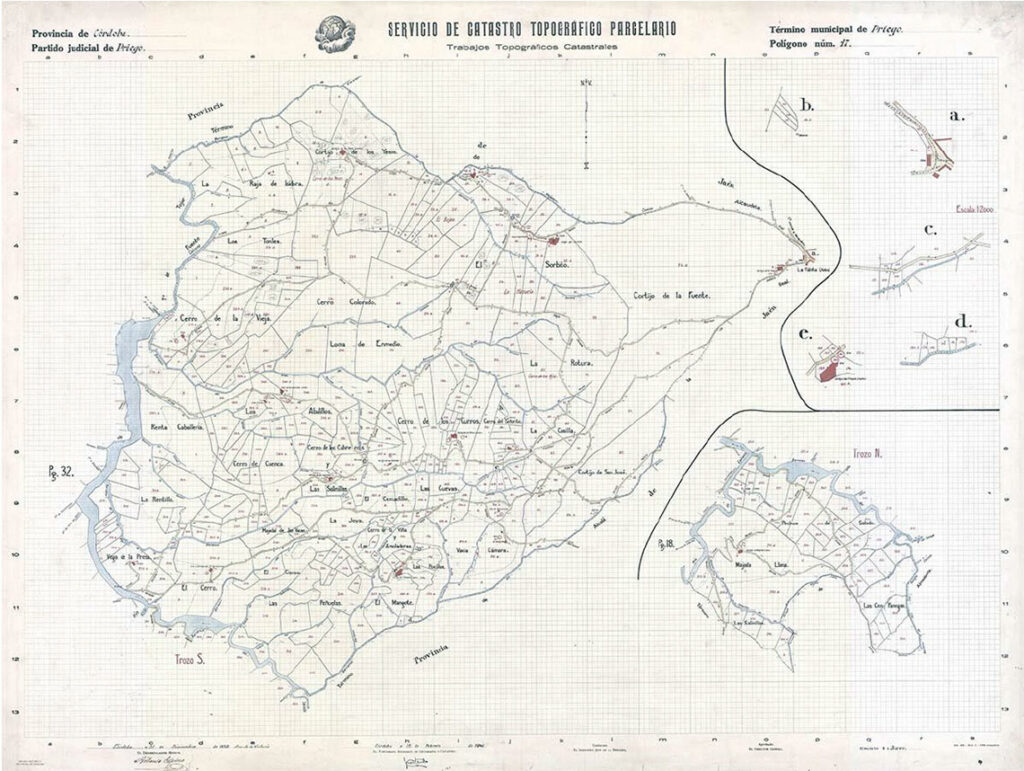

En esta segunda fase, los topógrafos del Instituto Geográfico Catastral trabajan también de manera inicial sobre el levantamiento planimétrico de términos municipales y polígonos realizado mediante taquímetro a escala 1:25000 para la confección del Mapa Topográfico Nacional. Dichos polígonos quedan “determinados por las líneas más notables y particularidades permanentes del terreno, como ríos, canales, arroyos, pantanos, puentes, lagunas, vías de comunicación, perímetros de pueblos, grupos de población y edificios” (Instrucciones…, p. 7), existiendo en ocasiones un plano general por municipio que contiene la distribución de polígonos (pañoletas). Sobre estos planos deben realizar el levantamiento topográfico de las parcelas.

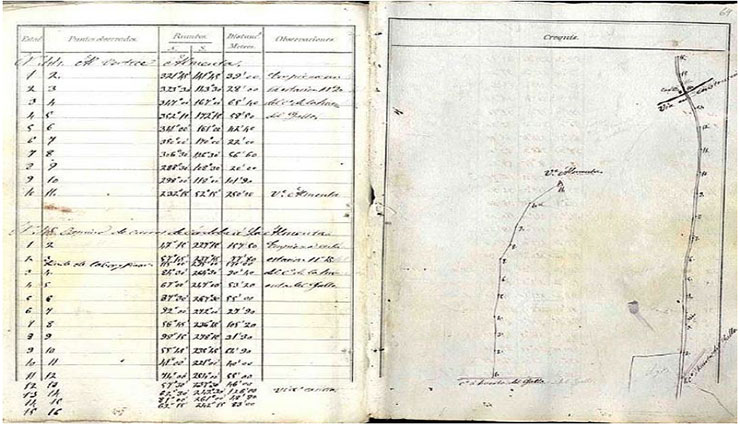

La junta pericial realiza en primer lugar el señalamiento y deslinde de las parcelas y el perito efectúa el levantamiento topográfico de los límites de las parcelas y subparcelas, mediante trabajo de campo, realizando itinerarios con brújula y mira y medición con cinta, reflejándolo todo en un croquis normalmente a escala 1:2000, en impreso oficial, de acuerdo con los datos y medidas que quedaban reflejados también en las “libretas de campo” o “cuadernos topográficos de campo” (uno por polígono), junto con el nombre del propietario de cada parcela (García Cuerva, p. 80).

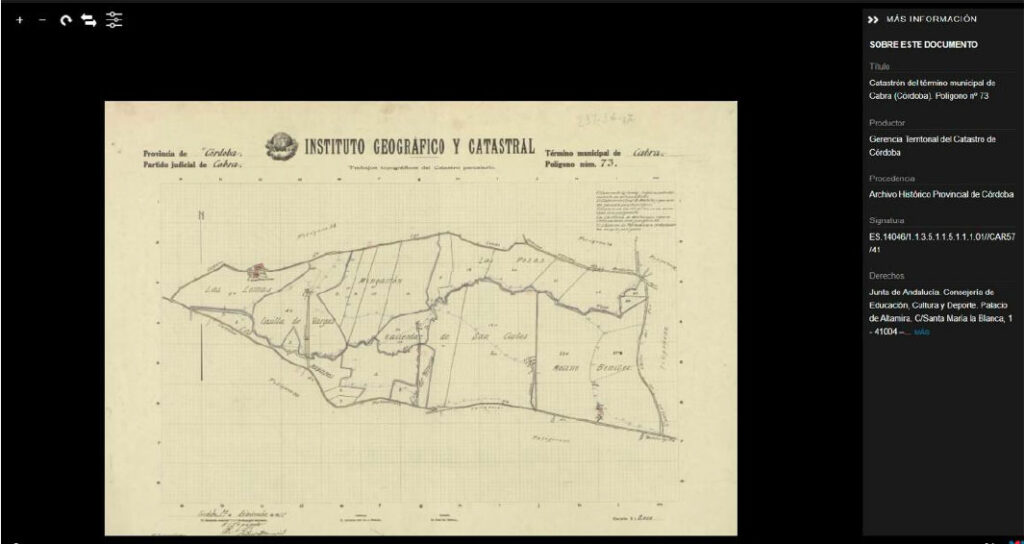

Una vez que finalizaba el trabajo de campo, comenzaba el de gabinete, donde se confeccionaba el “plano-minuta” o “catastrón”, llamado así por la marca del papel en las que se realizaba, “Katastron”, a pesar de la creencia habitual de que el nombre estaba relacionado con los trabajos catastrales.En hojas cuadriculadas de dos medidas distintas, 100x75cm y de 80x60cm, se desarrolla el perímetro de cada polígono a escala 1:2000, 1:5000, o incluso 1:10000 (según el grado de parcelación, ya que se intentaba no representar nunca una superficie superior a 400ha), con el levantamiento de todas las parcelas numeradas correlativamente. Se añaden además itinerarios topográficos, vías fluviales, terrestres, caminos, edificaciones, pozos, lindes, toponimia completa…), con un asombroso nivel de detalle, con tintas aguadas de colores (representando los caminos en color siena, arroyos y ríos en color azul, caseríos en color rojo…).

Se redactaba posteriormente la relación de características de cada polígono, en la que aparecían todas las parcelas (incluidas las propiedades del Estado, Ayuntamientos…) ordenadas numéricamente con sus propietarios, superficie, dedicación de la misma, cultivos, subparcelas, etc.

A continuación eran remitidos a los Ayuntamientos para la fase de exposición pública durante 3 meses. Los propietarios debían identificar sus parcelas y mostrar su conformidad. En caso contrario se devolvían con reparos y observaciones y si las posibles rectificaciones afectaban a superficies aparecían en la “libreta de comprobación y rectificación”. Tras la aprobación definitiva eran remitidos al Ministerio de Hacienda, tanto los planos como las relaciones de características y el listado de propietarios. Así mismo el catastrón delineado en papel vegetal (sin el itinerario topográfico) y su copia azográfica se enviaba a los Servicios de Catastro de Rústica.

Las modificaciones posteriores serán llevadas a cabo por el Servicio de Conservación mediante la “declaración de alteración de características” y los “croquis de variaciones gráficas”.

Todas las cuestiones técnicas que el personal encargado de la realización debe tener en cuenta, se encuentran detalladas en las “Instrucciones para la ejecución del Catastro Topográfico Parcelario” de 1942.

3. El catastro topográfico parcelario en el archivo histórico provincial de Córdoba

3.1. Características del fondo y descripción

El fondo de Catastro Topográfico Parcelario, ingresa en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba (AHPCO) por transferencia extraordinaria el 13 de enero de 2000, procedente de la Gerencia Territorial de Gestión Catastral. Dicha transferencia consta de 54 cajas conteniendo fichas catastrales, fotografías aéreas y documentación catastral de algunos municipios, además de los planos de Catastro Topográfico Parcelario que se reciben aproximadamente un mes después, el 22 de febrero de 2000, conformando el fondo un total de 2689 planos a escalas 1:2000, 1:5000 y 1:10000, con fechas extremas 1934-1970.

Los planos corresponden a 61 de los 75 municipios de la provincia de Córdoba. Si bien algunos municipios están incompletos, pese a haberse realizado el Catastro totalmente en ellos, esas lagunas quedan cubiertas en la mayoría de los casos con las copias azográficas, al igual que ocurre con el catastro de algunos municipios realizado en los últimos años empleando la fotografía aérea, que carecen de catastrón (Hinojosa, El Viso, Belalcázar).

De los catorce municipios restantes, la mayor parte no se llegan a realizar porque finaliza antes el proyecto, por lo que no existe ni catastrón ni documentación para su elaboración (Almodóvar, La Carlota, Fuente Palmera, Guadalcázar, Montoro, Posadas, Villa del Río, Villafranca de Córdoba…). También hay algún municipio en los que las tareas estaban empezadas cuando se dio por concluida la realización del Catastro Topográfico Parcelario, quedando incompletos y habiéndose realizado sólo algunos polígonos (por ejemplo Palma del Río y Hornachuelos, aunque este último se completó con fotografía aérea).

El resto de la documentación catastral referida a los trabajos previos para la formación de los planos, así como a los posteriores (avance catastral, croquis, relaciones de características…), fue transferido por la Delegación de Hacienda en diversas fases.

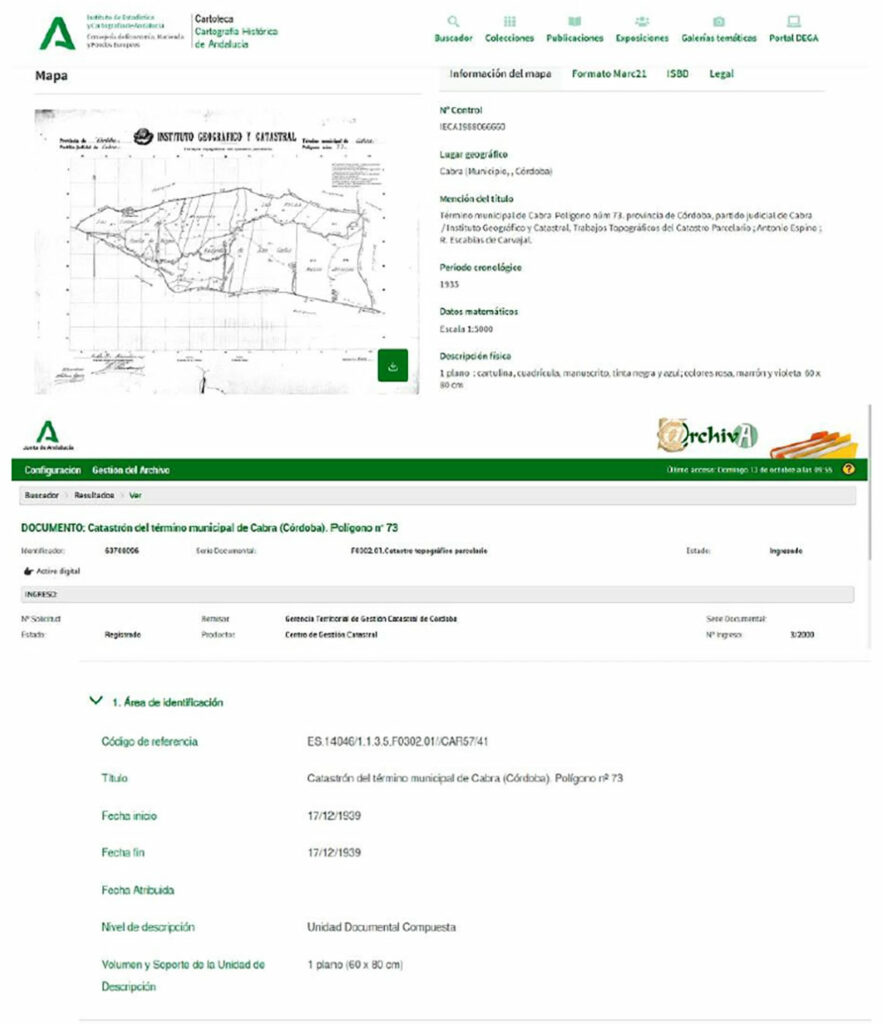

Previamente a su transferencia al AHPCO, y aún con los planos depositados en Gerencia de Catastro, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) realizó un proceso de catalogación de este material cartográfico, con el formato de las normas ISBD de bibliotecas, no con las normas archivísticas ISAD-G. Esta se mantiene como la única descripción disponible hasta que en el año 2011 el AHPCO procede a su descripción archivística en @rchivA, el sistema de gestión de archivos de la Junta de Andalucía.

Por otro lado el fondo fue microfilmado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía mientras se encontraba así mismo depositado en Gerencia de Catastro, y posteriormente realizada una copia digital a partir de la microfilmación que aún hoy está disponible en la web del IECA. No obstante debido al bajo nivel de calidad que aportaba esta copia digital, se procedió por parte del AHPCO a una nueva digitalización entre los años 2016 y 2018, que generó unas imágenes en versión master (formato TIFF) y consulta (JPG) de una calidad bastante óptima.

3.2. Servicio al público

Tanto las administraciones públicas como los ciudadanos pueden y deben aprovechar, y así lo hacen, la fuente de datos que supone el Catastro Topográfico Parcelario.

La utilidad de este fondo cartográfico es muy variada, podemos destacar usos administrativos por parte de la Administración Pública (usos fiscales, agrarios, planificación, medio ambiente…), usos para la investigación científica (investigadores de diversas disciplinas: cartografía, geografía, historia, urbanismo, ordenación del territorio, agricultura y usos del suelo, paisajismo, economía…), usos para el ciudadano (comprobación o averiguación de datos de sus propiedades, educación y cultura).

No obstante, el ciudadano normalmente acude a la consulta de este fondo al AHP, sin interés en realizar una investigación científica o histórica, sino para encontrar el documento que le permita avalar unos derechos, conseguir unos fines, pleitear con el vecino o con la administración, resolver problemas del catastro actual, etc., y todo ello a pesar de que se trata de documentación de carácter histórico sin valor catastral. De hecho, la gran mayoría de las consultas por parte de los ciudadanos son para solventar cuestiones jurídicas, especialmente titularidad de propiedades, identificación de predios, reconocimiento de medianerías y linderos, disputas entre vecinos por estos motivos (en ocasiones surgidas generaciones atrás), desaparición de caminos de acceso a parcelas que han sido usurpados por propietarios colindantes, cotejo de superficies al existir falta de concordancia a la hora de realizar una transacción. En muchos casos esos problemas precisamente tienen su origen en el momento en que los documentos fueron producidos debido a las inexactitudes y omisiones en la información aportada por propietarios y Ayuntamientos, en la mayoría de las ocasiones de manera deliberada para dificultar la imposición fiscal; omisiones que hoy día provocan la queja de los usuarios ante la información incompleta, sin que los archivos tengan responsabilidad alguna de ello.

Por otra parte la propia Administración también ha mostrado desde el primer momento, pero especialmente en los últimos años, un gran interés en la consulta de esta documentación para resolver problemas en su ámbito de actuación, tales como delimitación de caminos públicos, deslinde de vías pecuarias, recuperación de terrenos públicos, etc. De hecho sirva como ejemplo en nuestro caso, que hace ya varios años la entonces Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (hoy Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente) solicitó una copia digital completa de los catastrones al iniciar el proyecto de deslinde de vías pecuarias, para evitar las consultas “permanentes” al Archivo.

Un hecho importante a destacar en lo referente a las consultas es que los ciudadanos en gran medida aportan unos datos catastrales actuales, desconociendo el hecho de que la numeración de polígonos y parcelas del Catastro Topográfico Parcelario que pretenden consultar no se corresponde con la numeración otorgada por el Catastro actual, por lo que las consultas se dificultan de una manera considerable. Inicialmente el procedimiento para localizar una parcela pasaba por solicitar al ciudadano alguna referencia topográfica (ubicación en el término municipal, proximidad a vías de comunicación, ríos, arroyos, nombre del paraje en el que se encuentra…) para revisar todas las hojas del municipio hasta localizar la ubicación del polígono y parcela buscados. Esto ha obligado a que la descripción sea lo más pormenorizada posible, y en nuestro caso, se incorporaron en el campo “alcance y contenido” de la descripción archivística de cada una de las hojas (polígonos), los topónimos que aparecen en dicho polígono, ya que @rchivA permite ampliar la búsqueda a este campo, lo que facilita la localización de las parcelas, la resolución de las consultas y por consiguiente que el grado de satisfacción de los usuarios sea elevado, y el nuestro como archiveros también al ver cumplida nuestra labor.

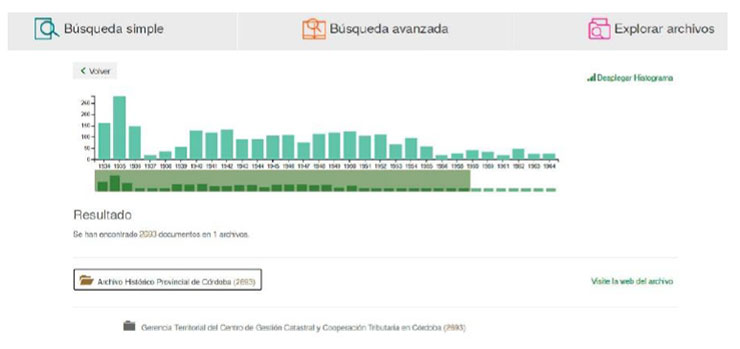

Inicialmente las consultas realizadas por los usuarios eran presenciales o cursadas a través de email, y las búsquedas realizadas directamente sobre los planos. Tras su descripción en @rchivA y posterior digitalización, los usuarios podían realizar la consulta de las descripciones a través del portal de difusión del sistema de gestión de archivos, @rchivAWeb, y la consulta de las imágenes en los ordenadores para el público existentes en la sala de consulta, ya que dichas imágenes estaban albergadas en una fase inicial exclusivamente en el servidor del Archivo.

En la actualidad estas imágenes han sido incorporadas recientemente a @rchivA, pudiendo ser ya consultadas y descargadas (en alta resolución, en baja y en pdf) por todos los usuarios (ciudadanos y administración) a través de internet, sin necesidad de acudir al Archivo, desde el portal de difusión del sistema, @rchivAWeb. También es posible acceder a la información a través del buscador del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y de la Sede Electrónica de Catastro.

4. Bibliografía

- 150 años del Instituto Geográfico Nacional [Catálogo de la exposición] (2021). Madrid: Instituto Geográfico Nacional, Servicio de Documentación Geográfica y Biblioteca. https://www.ign.es/web/resources/acercaDe/libDigPub/Catalogo-150-aniversario-IGN.pdf [consulta 28/11/2024].

- Alcázar Molina, M.G. (2023). Francisco Coello: Un catastrero del siglo XXI. Año 2022, bicentenario de su nacimiento. Jaén: Universidad de Jaén, UJA editorial.

- Camarero Bullón, C. (2009). Los catastros españoles de los siglos XVIII y XIX. En Hacienda y fiscalidad: Actas de las VIII Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en Archivos (pp. 81-102). Toledo: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: ANABAD, Guadalajara: Asociación de Amigos del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara.

- Camarero Bullón, C. (2023). Las fuentes geohistóricas catastrales y paracatastrales: oportunidades y retos para la geografía histórica. Estudios Geográficos, n. 84(295), E135. https://doi.org/10.3989/estgeogr.2023140.140 [Consulta 28/11/2024]

- Cruces Blanco, E. (2006). Los itinerarios con brújula, un documento para el conocimiento del territorio y de sus habitantes. Cuadernos conservados en el Archivo Histórico Provincial de Málaga (1897-1898). Revista CT/Catastro, n. 57, 73-94. https://www.catastro.hacienda.gob.es/documentos/publicaciones/ct/ct57/05-CATASTRO_57.pdf [Consulta 28/11/2024]

- El Catastro: del Archivo a Internet [catálogo de la exposición] (2005). [Comisarias, Esther Cruces Blanco, Concepción Camarero Bullón]. Madrid: Dirección General del Catastro; Málaga: Archivo Histórico Provincial de Málaga.

- El Catastro en España. 1906-1989. De la Ley de 1906 a la época actual (1988). Madrid: Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria.

- Feo Parrondo, F. (2002). El catastro y otras fuentes complementarias para el estudio de la propiedad rústica española (1800-1940). Revista CT/Catastro, n. 44, 89-104. https://www.catastro.hacienda.gob.es/documentos/publicaciones/ct/ct44/089-102.pdf [Consulta 28/11/2024]

- Fernández Escorial, M. (2005). Documentación catastral conservada en el Archivo Histórico Provincial de Málaga: las transferencias del Catastro a los Archivos Históricos Provinciales. Revista CT/Catastro, n. 54, 84-104. https://www.catastro.hacienda.gob.es/documentos/publicaciones/ct/ct54/05-CATASTRO_54.pdf [Consulta 28/11/2024]

- Fernández Nieto, A. (2005). El plano catastrón del Catastro Topográfico Parcelario. Revista CT/Catastro, n. 53, 172-181. https://www.catastro.hacienda.gob.es/documentos/publicaciones/ct/ct53/07-DOCUMENTOS_53.pdf [Consulta 28/11/2024]

- García Cuerva, J.L. (1992). La topografía y el Catastro. Catastro Topográfico Parcelario. Revista CT/Catastro, n 11, 76-84. https://www.catastro.hacienda.gob.es/documentos/publicaciones/ct/ct11/art8.pdf [Consulta 28/11/2024]

- Grupo de trabajo de Catastro de los Archivos Históricos Provinciales (s.f.). La documentación del Catastro conservada en los Archivos Históricos Provinciales. Historia institucional, descripción y usos. Consejo de Cooperación Archivística, Comisión de Archivos Históricos Provinciales. https://www.cultura.gob.es/dam/jcr:90355994-88dd-4856-855c-5627e37b4619/2-informe-documentacion-catastro-conservada-v1-2017630.pdf [Consulta 28/11/2024]

- Instrucciones para la ejecución del Catastro Topográfico Parcelario (1942). Madrid: Presidencia del Gobierno, Dirección General del Instituto Geográfico Catastral.

- La documentación catastral en el Archivo Histórico Provincial de Málaga, 1850-1989 (2006). Málaga: Consejería de Cultura, Archivo Histórico Provincial de Málaga.

- La riqueza de la tierra: 1752-1970 [díptico de la exposición] (2007). [Comisaria y textos, Alicia Córdoba Deorador]. Córdoba: Archivo Histórico Provincial.

- Los Catastros de los siglos XVIII al XX. Documentos en el Archivo Histórico Provincial. Documento destacado (octubre de 2018). Archivo Histórico Provincial de Cádiz. https://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos_html/sites/default/contenidos/archivos/ahpcadiz/documentos/DM1018.pdf [Consulta 28/11/2024]

- Mata Olmo, R. y Muñoz Dueñas, M.D. (1999). Fuentes y práctica catastral en Córdoba (siglos XVIII-XX). Una reflexión desde la historia agraria. Estudios agrosociales y pesqueros, n. 185, 81-107. https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_reeap/r185_04.pdf [Consulta 28/11/2024]

- Pro Ruiz, J. (1992). Estado, geometría y propiedad. Los orígenes del catastro en España, 1715-1941. Madrid: Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria.